※11000字以上あります。僕にとっては結構重要な気づきがあり、続編につなげたいですが、入不二哲学に興味がない方にはあんまり刺さらないと思います。

1 直交

1-1 概念の直交

このブログでは入不二基義という哲学者の話ばかりしているが、今回もまた、似たような話をする。入不二の「直交」というアイディアについての話である。(入不二は、例えば、『あるようにあり、なるようになる』のプロローグ「概念を動かしてみる」において、「一般と特殊」というペアと「普遍と個別」というペアは直交している、と述べている。)

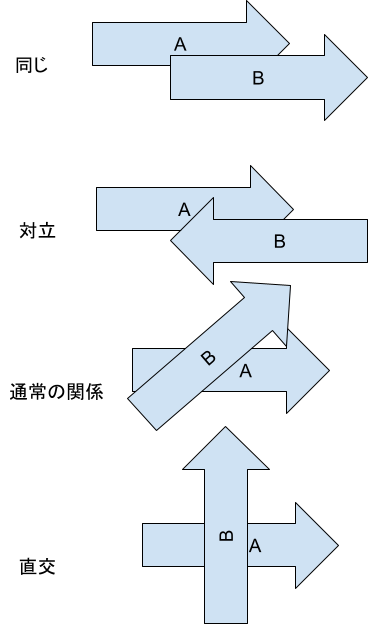

「直交」とは、例えば、概念Aと概念Bの関係性を表現する際に用いられる。概念Aと概念Bは「同じでないが、対立ではないし、無関係でもない」というとき、概念Aと概念Bは「直交」していると表現することができる。

ただ、このうち「無関係ではない」にはより深い含意があり、通常の意味での、(同じでもないし対立でもないが)多少関係はあるという場合は、それは直交(90度)ではない(30度や60度などの)重なり合いになるだろう。直交とは、通常の意味での関係性はないが、一段深い階層で関係がある、ということを表現している。

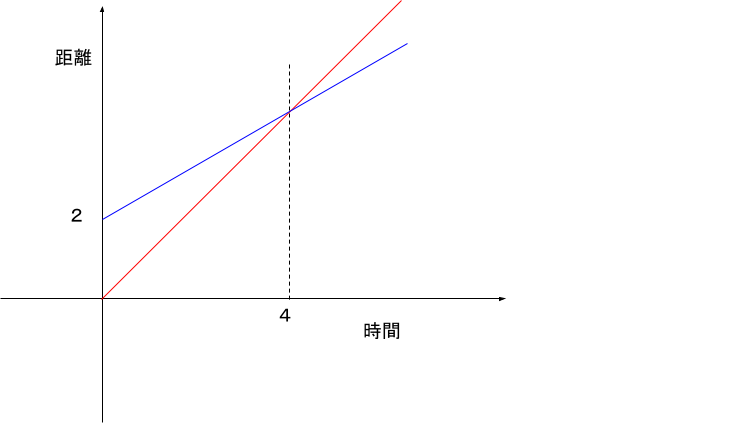

例えば(入不二の例ではないが)、X軸が時間で、Y軸が距離の表を考えてみる。ある一本道で、時速1kmで歩くAさんと、その2km先を時速0.5kmで歩くBさんがいるとする。やがて、4時間後にはAさんとBさんは出会う。

このとき、AさんとBさんは、同じではないし、対立でもないが、やがて出会うという点で無関係でもない。これは通常の意味での(同じ、でも対立でもない)関係である。

一方で、X軸が時間で、Y軸が距離のグラフにおいて、時間と距離は「直交」している。この「直交」は、時間と距離は、それだけでは全くの無関係であるが、AさんやBさんが歩く状況を描写するのに「ともに」役立つという意味で「無関係ではない」とは言える。そのような意味で、X軸とY軸に割り振られた時間と距離は、「直交」という特殊な関係にあると言える。

入不二自身の説明の仕方ではないが、これが、入不二の「直交」というアイディアの含意(の少なくともある一面)である。

1-2 補助線としての直交

この文章では、「直交」というアイディアを、入不二の別のアイディアである、認識論・意味論・存在論という議論の区分に適用し、さらに入不二哲学の最深部とも言える現実論(「現実性」についての議論)に拡張させてみたいと考えている。

僕の見立てでは、入不二の「直交」というアイディアを、入不二自身がやらなかったようなかたちで、彼の別の議論に適用することは、その理解に役立つ。

「直交」とは、「無関係ではないけれど通常の関係でもない」という特殊な関係を示す模式図である。その模式図を使うことは、入不二哲学を理解するうえでの補助線にはなるだろう。(深みは失われてしまうので、あくまで補助線であるけれど。)

2 X軸:認識論、Y軸:意味論

2-1 独認識論と独意味論

これから「直交」を適用しようとしている認識論・意味論・存在論という哲学の議論の区分の仕方は、入不二がよく用いるものであるが、多分、この区分自体はそれほど目新しいものではない。だが、様々な哲学的議論を、認識論・意味論・存在論の絡み合いとして描写するのは、入不二ならではの語り口だろう。僕は、この認識論・意味論・存在論の複雑な絡み合いを「直交」により模式図的に(より単純なかたちで)重ね合わせてみたいと考えている。

議論を始めるにあたっては、まず認識論をX軸に配置するのがよいだろう。この世界は、視覚・聴覚といった五感を通じた様々な認識である、と考えるのが、X軸としての認識論である。白と黒に塗り分けられた車が赤い光を発しているのが見え、ピーポーピーポーという音が聞こえれば、それは「救急車」の認識であり、茎を触るとチクチクした感じがあり、赤い花が見え、甘い香りがあれば、それは「バラ」の認識である。そのような認識こそが、この世界に「救急車」や「バラ」があるということである。

(なぜ、このような偏った描写がX軸としての認識論かというと、純粋な認識論とは、認識しかない、という考えだからである。つまり、独認識論的と言ってもいい。この独認識論に独我論的な雰囲気があるのはそのせいである。僕は哲学史の素人だけど、ヒュームの「感覚の束」的な捉え方と言えるだろう。)

これに対して、いや、認識ではなく、この世界は言葉でできている、という考えがありうる。認識論ならば、認識により「救急車」や「バラ」があると考える。だが、その認識を「救急車」や「バラ」と呼ぶためには、まず「救急車」や「バラ」という言葉がなくてはならない。このように言語の重要性に着目し、議論するのが意味論である。そこから、さらに、この世界にあるのは、まず「救急車」や「バラ」といった言葉であり、この世界の根底において成立しているのは言葉の「意味」だと考えるならば、それは独意味論と呼べるだろう。(これはヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」的な捉え方と言えるだろう。)

2-2 認識と言葉(意味)の絡み合い

このように、認識論と意味論の違いについて際立たせるために、この世界は認識でできているという独認識論と、この世界は言葉(意味)でできているという独意味論という二つの主張を対置することができる。

この二つの主張は、まったく対立しているように見えて、実はそうではない。

なぜなら、独認識論的に「救急車」や「バラ」の認識があると言うためには、そのような認識とともに「救急車」や「バラ」という言葉が成立していなくてはならないからである。また、独意味論的に「救急車」や「バラ」といった言葉があると言うためには、そのような言葉の使い分けを可能とするような「救急車」や「バラ」の認識がなければならないからである。(もし、言葉が、認識を伴わず、AやBといった記号のままならば、AとBを使い分けることができず、結局、AもBも同じ無意味な記号になってしまう。)

独認識論は言葉(意味)に支えられており、また、独意味論は認識に支えられている。つまり、独認識論や独意味論は全然「独」ではなく、いずれも認識論と意味論が絡み合ってできている。多少極端なひとつの主張にすぎない。僕の見立てでは、この絡み合いを完全に解きほぐし、純粋な認識論や意味論を取り出すことは不可能である。(入不二はこの根源的な絡み合いを描写している、とも言える。)

2-3 純粋さの措定・叙述的転回

それでも、言葉以前の純粋な認識や、認識以前の純粋な言葉というものを措定することはできる。

そのうえで、純粋な認識と純粋な言葉を絡ませることで、この我々が到達可能なかたちでの世界描写を可能としていると、措定もできる。「救急車」といった言語構造と認識構造は対応しているという素朴な二元論も、言語が先だという独意味論も、認識が先だという独認識論も、いずれも我々が到達可能な世界描写の一形態として、純粋な認識と純粋な言葉の絡み合いとして描写できる。

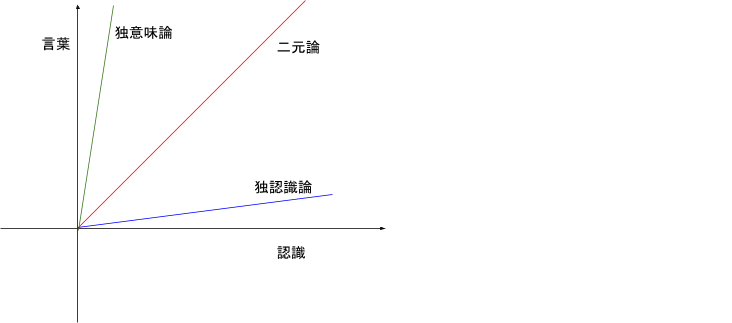

この構造は「直交」を使った模式図で示すことができる。純粋な認識をX軸とし、純粋な言葉をY軸とし、X軸とY軸が直交した二次元座標を措定するのである。そうすれば、そこに我々が到達可能な世界描写を位置づけることができる。例えば、素朴な二元論は、両軸の中間あたり(Y=X)、独認識論はX軸寄り(Y=0.1X)、独意味論はY軸寄り(Y=10X)に、それぞれ位置付けられることになるだろう。

(それぞれの主張を点ではなく線としているのは、二元論にせよ独意味論にせよ独認識論にせよ、議論の深まりがあると考えるからである。)

重要なのは、このような描写は、あくまで「措定」である、ということである。議論は、我々に到達可能な世界描写がすでに成立している地点からしか始めることはできない。その時点から遡るようにして、実は、この世界描写は、X軸とY軸というかたちで、純粋な認識と純粋な言葉があったはずである、と到達不可能なものを「措定」するのである。この遡及による措定は、すでに述べられてしまったところから、実は、述べられる前の純粋な認識や言葉があったはずである、と転倒した述べ方をするということであり、入不二的に述べるならば、叙述的転回と呼ぶのが適切かもしれない。

(註:今後も、措定・遡及・転倒・転回が重要になるので補足しておく。例えば、「積み上げておいた本が崩れた。」という場合、通常、本が崩れてから、はじめて、本の積み方が不安定だったことに気づく。これが実際の順序である。だが、叙述の順序としては、通常、「本の積み方が不安定だったから本が崩れた。」とする。この遡及・転倒・転回が叙述的転回である。そのうえで、本が崩れなければ気づくことができないはずの積み方の不安定さに、気づくことができたならば、と考えるのが「措定」である。つまり、実際の順序が、転倒した叙述的順序だったならば、と「措定」するのである。

なお、ここでは、原因・結果を例としているが、「コップの水を調べたら、水素原子と酸素原子が組み合わされていることを発見した。」という実際の順序を、「水素原子と酸素原子が組み合わされて、コップの水はできている。」という叙述的順序に転倒する場合もあり、原因・結果には限らない。

重要なのは、(崩れる前の)本の積み方の不安定さや、(水という描写を伴わない)原子構造そのものを純粋に指し示すためには、実際の順序が成立してしまったあとから、叙述的転回を経て、措定するしかない、という点である。このような不可避性が、叙述的転回にはある。)

註記が長くなってしまったが、こうして遡り、措定し、転倒することで抽出された「純粋な認識」と「純粋な言葉」における関係性こそが、「同じでないが、対立ではないし、無関係でもない」特殊な関係性であり、「直交」という関係なのである。

3 Z軸:存在論

3-1 存在論

さて、入不二は、認識論と意味論に加え、存在論についても絡み合いがあるとしている。

ここで、X軸が認識(論)、Y軸が言葉(意味論)という構造に加え、Z軸として存在(論)を登場させるべきだろう。存在論とは、救急車やバラが「ある」つまり存在するということに注目する議論である。

実は、認識と言葉だけでは、この世界の説明には足りない。なぜなら、認識し、言葉で表現するだけでは、救急車やバラが存在するということが説明できないからである。(だから、独認識論や独意味論は反実在的なものであったとも言える。)

そこで、存在論は、救急車やバラの認識や「救急車」や「バラ」という言葉が成立するまえに、まず救急車やバラの存在があるという点に着目する。(これはカントの「物自体」的な捉え方だと言えるだろう。)そこから、ものごとが「ある」ことが最重要であり、それがどのように認識され、どのように言葉で表現されるかは二の次だ、という考えにつながる。これが独存在論である。(独存在論の一例としては、すべての時空を超越して見渡すことができる神にとって、人間的な認識や、差異を前提とした言葉は二次的なものでしかなく、ただ唯一かつ全体としての世界が存在するだけである、といった主張があるだろう。)

だが、独認識論や独意味論と同様に、独存在論も完全に純化することはできない。なぜなら、「救急車」にせよ「バラ」にせよ「唯一かつ全体」にせよ、そのような存在が(人間に到達可能なかたちで)あると言えるためには、そのような認識や言語が必要だからである。我々が到達可能な世界描写の一形態である限り、独存在論の極端な考え方においても、存在と認識と意味は深く絡み合わざるを得ないのである。

だが、それでも、すでに我々が到達している世界描写から振り返るようにして、実は、「純粋な存在」があったはずだ、と措定することはできる。

そのうえで、純粋な認識と純粋な言葉に対し、純粋な存在は「同じでないが、対立ではないし、無関係でもない」特殊な関係にあると描写することができる。それはつまり、「認識」と「言葉」のXY平面に対し、Z軸としての「存在」を「直交」させるということである。

以上のようにして、認識論・意味論・存在論の絡み合いは、純化した認識・言葉・存在という、直交するX・Y・Zの三次元座標に位置付けることができたことになる。

3-2 純粋な認識・言葉(意味)

ここで重要なのは、あくまでこの世界は絡み合いでできており、純粋な認識・言葉(意味)・存在とは遡及し、措定されるものでしかない、という点である。

確かに、哲学者たちはこれまで、「感覚の束」「言語ゲーム」「物自体」といった用語を用いることで、なんとかして、この世界を純化したかたちで捉えようとしてきた。だが、そのような試みは、どこまでいっても、純粋な認識・言葉・存在の近似値にしか到達することはできない。なぜなら、この世界についての描写であるならば、その議論は「存在を認識し、言語で伝達する」ことから離れることはできないからである。

それでも哲学者たちがやってきたことは無駄ではないだろう。なぜなら、哲学用語に日常の言葉遣いから離れた特殊な意味を持たせることで、純粋な認識・言葉(意味)・存在に、さらに一歩、肉薄することは可能だからである。

例えば、認識をクオリアと呼ぶことで、純粋な認識に一歩近づいている。なぜなら、クオリアとは、言葉で表現され、言葉で汚染される以前の認識を指し示すために作られた、日常生活から離れた人工の言葉だからである。(だから、永井が〈私〉という造語をしたのに習えば、クオリアは〈認識〉と表記することもできるだろう。)

同様に、言葉(意味)をカテゴリーと呼ぶことで、純粋な言葉に一歩近づいている。なぜなら、カテゴリーとは、具体的な認識が代入される以前の、言葉のひな型を指し示すために作られた、日常生活から離れた人工の言葉だからである。(だから、同様に、カテゴリーは〈言葉〉と表記することもできるだろう。)

このような試みの成否についての評価は分かれるだろうが、指し示すべき純粋な認識や言葉についての用語を手に入れたという意味では、かなりの前進なのではないだろうか。(残る問題としては、例えば、クオリアやカテゴリー自体の存在は前提とせざるを得ず、つまり、クオリアやカテゴリーに存在が混入せざるを得ないという問題がある。存在は、対象の存在と認識や言葉自体の存在という二重のかたちで関わってくるため、認識・言葉への存在の混入を避けることが難しいのである。)

3-3 潜在性

次に、純粋な存在について考えたいが、ここで取り上げたいのは、入不二の「潜在性」である。僕の見立てでは、純粋な存在を捉えようとする試みのなかで最も成功しているのは、この「潜在性」という捉え方だと考えるからだ。(入不二自身はそんなことを述べてはいません。)

入不二によれば、ものごとについては、それが顕在化し、現前する前から、傾向性のようなかたちで潜在している、という捉え方ができるとされる。例えば、ガラスのグラスには、それが落ちて割れてしまう前から、「割れやすさ」という傾向性が潜在している。それならば、その潜在の度合いを高めれば、やがて、何も顕在化し、現前しなかったとしても、そこには潜在したマテリアルとして何かがうごめいていると考えることができるのではないか、と入不二は考えるのである。

(これは、実際は、割れてしまってから、実はグラスには割れやすさが潜在していた、と後から気づくところ、(産出論的転回として)逆転し、後になって気づく前から、実は何かが潜在しているはずだ、と考えるということである。)

詳細は、入不二の『現実性の問題』や『現実性の極北』を読んでいただくとして、このうごめく潜在したマテリアルを「潜在性」と呼ぶことができる、というのが入不二の発見である。

僕は、この「潜在性」こそが、純粋な存在(にかなり肉薄した概念)だと考える。なぜなら、潜在性とは顕在していないというところに主眼があるけれど、顕在していないとは、つまり、認識できないし、言葉で捉えることができない、ということだからである。

(軍用)潜水艦は、敵から目視で捉えられないように海中を潜航する。同様に、認識や言葉による把握から退隠しようとする存在そのものこそが潜在性とも言えるのではないか。(そのように考えると、退隠する「物自体」と潜在性は似ているとも言える。ただ物自体は、(僕の理解では)「バラについての物自体」というように、なぜか認識や言葉と関係づけられてしまっているという点で不徹底であるけれど。)

そのように考えると、純粋な存在そのものを描写するためには、潜在しっぱなしの潜在性というものを措定する必要がある。これまでも顕在化しなかったし、今後も顕在化しない、決して認識されず、決して言語で捉えられることのない存在である。(正確には、顕在化してもしなくてもどちらでもいいのが純粋な存在だろうが、その純粋さを捉えるためには顕在しない場面を措定したほうがいい。)

異論もあるだろうが、僕は、議論を前進させるためには、潜在しっぱなしの潜在性を、純粋な存在そのものとして積極的に措定すべきと考えている。

このように考えるならば、「潜在性」という概念が純粋な存在そのものを捉えることができているかはともかく、「潜在性」という言葉を用いることで、純粋な存在を巡る議論が進むべき方向性を捉えることに成功している、と言えるのではないか。

ここまで、「クオリア」「カテゴリー」「潜在性」という3つの言葉が登場した。これらは、哲学者たちが、この世界の謎(つまり、世界が、X軸:認識、Y軸:言葉、Z軸:存在という直交する三次元座標で構成されているという謎)に立ち向かうために使えそうな、現時点で最良の道具たちであるといえるだろう。

4 W軸:現実性

4-1 現実性

さて、入不二哲学(特に「現実論」)における重要な概念としては、「潜在性」に加えて「現実性」がある。入不二は、哲学の議論には認識論・意味論・存在論があるとしたうえで、そのいずれにも回収できない議論として現実論(「現実性」についての議論)があるとするのである。

現実性の働き方を象徴的に示しているのが「現に」という副詞である。「現に」という言葉はどのような文にも加えることができる。「現に、バラを認識している」のだし、「現に、「バラ」という言葉が成立している」のだし、「現に、バラが存在している」のである。このような付加が可能であるということは、「現実性」が、認識・言葉・存在とは独立した働きをしているということである。したがって、X軸・Y軸・Z軸から独立したW軸として「現実性」を扱うべき、ということになる。

この関係性について、認識・言葉・存在としてのX軸・Y軸・Z軸をひとつの平面と表現するならば、「現実性」はW軸として、そのXYZ平面に「直交」していると表現できるだろう。そのような特殊な関係が、認識・言葉・存在と「現実性」の間にはあるのである。

入不二自身、「現実性」については「直交」という捉え方をしている。潜在性の領域を含む認識論・意味論・存在論の議論を、入不二は平面上に円環として描かれた円環モデルとして捉える。そのうえで、「現実性」とは平面的な円環モデルに直交するようにして降り注ぐ光であると描写しているのである。

4-2 遍在することの難しさ

ここまでの説明は、入不二の本を読んでもらえれば、比較的容易に理解いただけると思う。理解いただけたなら、X軸・Y軸・Z軸の延長線上に現実性というW軸を置く、という僕のアイディアにも違和感はないのではないか。

だが、入不二の本を読んでも感じるのだけど、「さて、現実性というものが、実際のところ何を指しているのか。」と問われると、その答えを具体的に示すことは難しいのである。

それは、遍在しているという現実性のあり方からしてやむを得ないのかもしれない。指し示すためには、それが「ない」場面と「ある」場面を比較する必要がある。認識ならば、認識されていない場合があるし、言葉ならば、言葉になっていない場合があるし、存在ならば、存在していない場合がある。哲学的に突き詰めて考えると色々と問題は生じるけれど、とりあえずは、認識・言葉・存在のいずれかが欠けた場面を想像することはできる。認識や言葉や存在が「ある」場面と「ない」場面を比較し、「ある」場面を指し示すことができる。(バラが「ある」場面では、バラは「ない」ではなく「ある」なんだよ、というように。)

だが、現実性は遍在しているから、「現に、バラはある」にいくら否定的な操作をしても、それは、「現に、バラはない」にしかならない。「現に」では「ない」場面を想像することはできず、「現に」を取り除くことはできないのである。

だから、具体的に、この場合は現実性が及んでいるけれど、この場合は現実性が及んでいない、と比較し、現実性がある場面だけを指し示すことはできない。これが「現実性」の議論の難しさである。

5 価値の問題

このまま、「現実性」は難しい、で終わらせてもよいが、せっかくだから、もう少しあがいてみたい。

それならば、現実性を捉えるために、視点をずらして、例えば、ここまでの議論を「価値」の問題と接続させてはどうだろうか。価値の問題とは、ものごとには真・美・善といった価値がある、といった話である。現実性と対応した価値があるならば、その価値の面から、現実性というものを捉えることができるのではないか。

5-1 真・美・善

まず、ここまでの話を踏まえると、X軸、つまり認識とは「美」を対応させることができるだろう。なぜなら、価値ある認識とは、つまり美なる認識だからである。また、Y軸、つまり言葉は「真」と対応するだろう。なぜなら、価値ある言葉とは、つまり真なる言葉だからである。

当然、価値は複雑だから、そのようにきれいに割り切ることはできない。世の中には、様々な要素が絡み合い豊かな価値がある。それは、認識と言葉の絡み合いにより、独認識論、二元論、独意味論と、さまざまな捉え方ができることとパラレルである。

だからこそ、同様に、純粋な認識や言葉を措定したように、純粋な美や純粋な真を措定することは可能である。絡み合いを解きほぐすことは不可能だが、措定することは可能なのである。

なお、美や真と並ぶ価値とされる「善」については、そのような複雑な絡み合いの中で生じた価値のひとつだと言えるだろう。善い行為には、認識可能なある種の美しさがあり、また、善い行為には、そのような行為をするに至った真なる物語(つまり紡がれた一連の言葉)も含まれているように思われる。善を巡る問題の複雑さは、このあたりが原因にあるのではないだろうか。善は、いくら遡及し、措定しても、純粋な何かに対応することはないのである。

5-2 存在自体の価値・人間の生

それならば、Z軸、つまり存在とは、どのような価値を対応させることができるだろうか。それはつまり、存在すること自体の価値であろう。どれほど真・美・善から離れていても、存在するだけで、それ自体に価値がある、という捉え方をしたときの価値である。

このような話は、特に人間に対して言われる。生きているだけで価値がある、というときの価値は、この存在自体の価値の一例である。どんなに愚かでも、どんなに醜くても、どんなに悪人であっても、その人が生きることには、存在自体の価値があるのである。

また、入不二の潜在性を用いるならば、認識されなくても、言葉にならなくても、そこに潜在すること自体の価値であると言うこともできる。潜在しっぱなしであっても、そこに価値があると考えることができるならば、それが潜在性の価値であり、つまり、存在自体の価値であると言える。

この二つの話、つまり人間についての話と、潜在性についての話をひとつに重ね合わせるならば、入不二の潜在性は人間の生そのものを描写する際にも役立つようにも思える。例えば、人間の生そのものの価値をいくら捉えようとしても、それは顕在化した人生の経験の価値になってしまい、生そのものの価値は、どこまでも退隠して潜在してしまう、といった話ができそうだ。(そこから、人間の心と潜在性、といった話も展開できそうだけど、ここではそちらにはいかない。)

5-3 現実性の価値

このように価値の問題についての準備作業を行ったところで、僕は、「現実性自体の価値とは何か。」を問いたい。

それはきっと、認識されなくても、言葉にならなくても、さらには存在しなくても、つまり、潜在性すら存在しなくても、それでも見出すことができる価値であろう。

入不二は、現実性を光として描いたけれど、それはきっと、光としての価値であろう。たとえ人間が死んでも、世界が終わっても、そこにあるはずの価値である。そこに差し込む光としての価値である。

いや、潜在性が存在しない、という状況を考えるならば、僕が生まれず、さらには、僕が生まれるという潜在性がなく、あなたが生まれるという潜在性や、この世界が生まれるという潜在性すらない、どこにも何も潜在性がないという場面を考えるべきだろう。

それでも、そこには、現実性の光が差し込んでいるはずである。そしてそこは、光という価値で満たされているはずである。

きっと、これこそが、現段階で哲学者が到達することができている、哲学の最深部において見出すことができる、(当面の)根源的な価値である。

僕は今のところ、これ以上の言葉を紡ぐことができないけれど、価値と様々な議論を結びつける話を通じ、最終的に、光としての現実性の価値というメタファーを導入することで、現実性に対する理解が進むことを願う。

6 4次元の直交の先

ここまでの話をまとめると、この世界は認識論・意味論・存在論・現実論で表現でき、XYZ・W軸が直行した4次元座標として描写することができた。つまり、そこでは、純粋な認識=クオリア、純粋な言葉=カテゴリー、純粋な存在=潜在性、純粋な現実=現実性という「直交」した4つの軸がある。

また、議論を進めるうえでの副産物としてではあるが、価値論をその四次元構造に結びつけ、「美」・「真」・「存在自体の価値」・「光として価値」という4つの価値を見出すことができた。当然、これらの価値は、4次元構造として、相互に「直交」している。

そして、直交の議論の(今のところの)最奥部には、W軸として、現実性=光という捉え方がある。

僕は、その先に進みたい。そのためには、XYZ・W軸に、更にV軸を直交させる必要があるだろう。この世界には、入不二でも捉えきれていない視点が、まだ残されているのではないか。

僕の見立てでは、そこには、僕自身が哲学者であり、また、生活者であるという二重の身分を有している、という問題が関わっているはずである。

確かに、僕が哲学者として様々な思索をする限り、入不二の現実論は極北まで語り尽くしているように思える。だが、僕は哲学者であると同時に、どこにでもいる一庶民としての生活者でもある。生活者としての僕は、入不二の現実論なんて気にせず、ただ日々を生きている。入不二の現実論は、生活者である僕には届かない。そこには入不二の現実論の限界があるように思える。

このような問題をV軸として、これまでの「直交」の議論に、「直交」を重ねることができるのではないか。

だが、残念ながら、この点については、まだ僕のなかで整理できていない。続きは、入不二の『現実性の極北』を読みながら、考えを深めてから書くことにしたい。