※8000字以上あるけど、哲学濃度は薄めです。哲学対話の実践者向けかも。

先日、僕の主催ではない哲学カフェに久しぶりに行った。たまには僕以外のファシリテーションも見てみたいと思ったのだ。その結果、目論見どおり、いやそれ以上に得るものがあったので記録しておく。

なお、この文章は、哲学をぐいぐい深めるというより、哲学的アイディアを、実生活での心がけにつなげてみたい、と思って書くものである。うまく役立つものになるといいのだけど。

弛緩型哲学カフェと集中型哲学カフェ

先日、僕が行った哲学カフェのテーマは「嫉妬」だった。嫉妬を巡って、いろいろな話が出て、それはそれで、とても興味深いものだった。だが、それ以上に、そこでの対話の進み方が僕の哲学カフェと違うことが興味深かった。

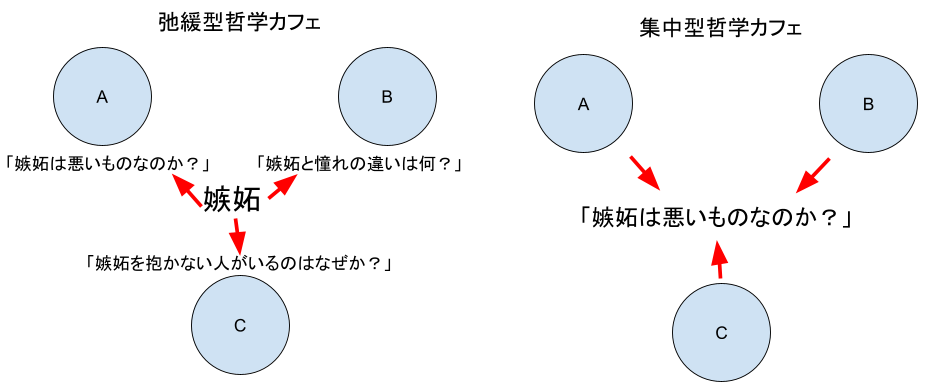

僕の哲学カフェとの違いは、「嫉妬」というテーマ設定に由来するところが大きかったように思う。単語ひとつ、というテーマ設定の仕方は、哲学カフェではよくあるけれど、僕ならばそうはしない。僕ならば「嫉妬は悪いものなのか?」、「嫉妬と憧れの違いは何?」というように疑問文にする。単語と疑問文の違いは大きい。

「嫉妬」という単語でテーマ設定することにより、ある参加者は「嫉妬は悪いものなのか?」を語り、別の参加者は「嫉妬と憧れの違いは何?」を語り、さらに別の参加者は「嫉妬を抱かない人がいるのはなぜか?」を語ることができる。「嫉妬」という言葉を紐帯にして、緩やかに様々なエピソードが紡がれ、参加者ごとに、思考が深まっていく。

一方で、僕がよくやるように「嫉妬は悪いものなのか?」と疑問文でテーマ設定した場合、その問いの答えを出すことに全参加者の焦点が絞られ、共通の目標に向かって対話が駆動していく。

実際やってみると、そうとも限らないのが面白いところなのだけど、傾向としては、前者には弛緩と個別性があり、後者には集中と全体性がある、という対比が成り立つように思われる。

とりあえず、先日の哲学カフェを弛緩型哲学カフェ、僕の哲学カフェを集中型哲学カフェというように二種類に分類し、両者間の違いを図示すると次のようになるだろう。

参加者の満足

ここで哲学カフェ主催者らしい考察を入れておくと、この違いは、参加者の満足にも関わってくるだろう。(哲学カフェや哲学対話に興味がない方には申し訳ないけれど、後段の話につながるので、読み飛ばさないでいただけると嬉しいです。)

僕がやるような集中型哲学カフェでは、参加者は、「嫉妬は悪いものなのか?」というような狭い領域に集中することで、その領域に関する考えを深めることができ、参加者はそこに満足感を得ることができるだろう。考えを深めるとは、次々と、これまで思いつかなかったような考えに出会い、自分の考えが更新されるということであり、これは、僕の体験上、とても爽快感があるプロセスである。

一方の弛緩型哲学カフェでは、話が色々なところに飛ぶので、そういった爽快感は少なくなってしまう。そのかわりに、参加者は、そもそも自らが考えたかったことを考えることができる。例えば、「嫉妬を抱かない人がいるのはなぜか?」をもともと考えたかった人(図ではCさん)が集中型哲学カフェに来たら「嫉妬は悪いものなのか?」について話すことになるので、「話したいことと似てはいるけれど、ちょっと違う話だなあ。」と違和感を持つことになるだろう。一方で弛緩型哲学カフェならば、そういうことはなく、ぶれずに自分の問題を考えることができる。弛緩型哲学カフェの緩さが、参加者ごとの問題を対話の場に持ち込むことを許容するのである。

また、連想、インスピレーションの機会も、集中型哲学カフェよりも弛緩型哲学カフェのほうが多いかもしれない。一見、自分の問題には関係ないように見える他の人の話が、自分の考えを深める刺激になる、ということはよくあるからだ。Aさんが、「嫉妬は悪いものなのか?」を話すために、あるエピソードを持ち出したら、それが、Cさんの「嫉妬を抱かない人がいるのはなぜか?」を考えるのに役に立った、というような場合である。嫉妬という言葉で緩やかにつながっているから、こういう偶然の化学変化のようなものが起きやすいのは、弛緩型哲学カフェのほうである。

ただ、集中型哲学カフェでも、こういった偶然の化学変化は起きているだろう。ただ、もう少し長い時間軸で、ではあるが。当日は、「嫉妬は悪いものなのか?」に集中し、とことん話したけれど、そのことが頭に残って、後日、「嫉妬を抱かない人がいるのはなぜか?」について考えようとしたときに、ふと、先日の哲学カフェを思い出す、というような場合である。僕の哲学カフェが終わった後に、もし参加者にこういう変化が起きていたら、とても嬉しい。

(なお、「嫉妬は悪いものなのか?」を考えるということは、「嫉妬」という言葉について考えることでもあるので、このような化学変化が起きることは当たり前のことであるとも言える。)

当然、このような長期的な化学変化は、弛緩型哲学カフェでも起こるだろう。だから、弛緩型哲学カフェでは、短期的にも長期的にも化学変化が起こりやすく、集中型哲学カフェでは、短期的な化学変化は起きにくいけれど長期的な化学変化が起こりやすい、というように対比しておくべきだろう。

以上のとおり、弛緩型哲学カフェと集中型哲学カフェでは、参加者が得る満足感に違いがあるのではないか、というのが、ここでの(哲学カフェ主催者向けの)考察である。

探求の共同体・間主観

ここで、更に(哲学というより)哲学対話的な考察を続けるならば、哲学対話には、「探求の共同体」という考え方がある。マシュー・リップマンという哲学対話の大御所である哲学者が提唱した概念で、(正確な定義の引用元がみつからないので僕なりの理解では)哲学対話の場では、個々の参加者だけではなく、対話の場そのものが共同体として哲学的探究を駆動していく、というようなアイディアである。

僕は、この探求の共同体というアイディアは、間主観という、別の哲学的アイディアとつながっていると思っている。主観ではなく、かといって客観でもないものとして、主観と主観が重ね合わせられたところに、間主観ができる、というアイディアである。(これもフッサールや廣松渉といった哲学者が使っている概念だけど、正式な定義ではなく、あくまで勉強不足な僕の理解です。)

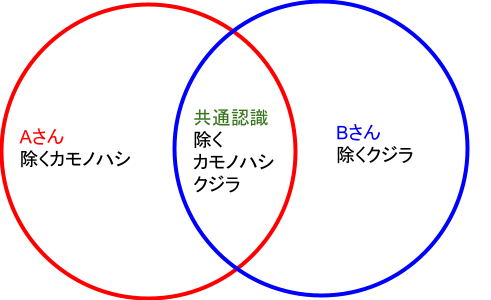

この間主観とは、俗っぽく共通認識と言い換えてもいいだろう。

例えば、「カモノハシが哺乳類だということを知らない(認めない)Aさん」と「クジラが哺乳類だということを知らない(認めない)Bさん」が哺乳類について対話したとする。そうすると、AさんとBさんの間で哺乳類についての共通認識ができあがるが、このときの哺乳類にはカモノハシとクジラは含まれないことになる。

図にすると次のようになる。

哲学対話とは、このように、参加者が共通認識として持てるような何かを探求していくものであり、それが探求の共同体である、ということなのである。

当然、この共通認識を、間主観と言い換える際には、より深い含意がある。共通認識が成立するためには、まず客観と主観があることを前提としてあり、そこから派生するようにして共通認識が生まれる。だが、間主観は、客観や主観と対等のものである、または、間主観こそが根源にあり、そこから客観と主観が派生するようにして生まれる、と主張することさえできる。

また、探求の共同体という用語についても、実は、ここで僕が述べたような単なる共通認識のすり合わせにとどまらない、新たな創造の過程だという含意がある。

だが、そのように哲学的な考察を深めなくても、多くの方が納得できるだろうわかりやすい話として、以上のようなことが言えるというのは、哲学対話について考えるうえでは、結構重要なことだと思う。

心がけ1

ここから、哲学的な考察を深めるほうにいってもいいのだけど、それは後日やるとして、この文章では、ここまでの話を実生活に役立てる方向で話を展開したい。

つまり、「対話とは、主観でも客観でもなく、間主観つまり共通認識を探求していくものである。」という話を、実生活での心がけとして役立てたいのである。

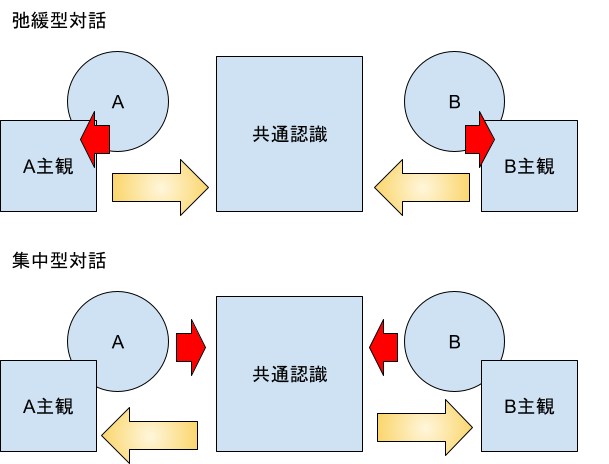

ここで、冒頭の弛緩型哲学カフェと集中型哲学カフェの話を思い出してみよう。この対比は、哲学カフェという場についての分析として行ったものだが、哲学カフェに限定せず、対話の場面、全体に拡張することができるだろう。つまり、対話にも、弛緩型対話と集中型対話があるのである。

図にすると次のようになる。

弛緩型対話においては、赤の矢印で示したように、AもBも、自分の主観に関心が向かっている。哲学カフェの場面なら、Aは「嫉妬は悪いものなのか?」について考え、Bは「嫉妬と憧れの違いは何?」について考えているような状況である。だが、そこで終わるのではなく、主観は、薄い色の矢印で示したとおり、緩やかに「嫉妬」というような共通認識とつながっている。

一方の集中型対話においては、AもBも、共通認識に関心が向かっている。哲学カフェの場面なら、AもBも、「嫉妬は悪いものなのか?」という共通の問題について考えているという状況である。だが、そこで終わるのではなく、共通認識は、AやBの主観にも間接的に影響を及ぼしている。例えば、哲学カフェ終了後に、Bが(哲学カフェでのテーマとは多少違う)「嫉妬と憧れの違いは何?」という問題を考える際に、哲学カフェでの対話を思い出すことはありうる。

以上の話と、「対話とは、主観でも客観でもなく、間主観つまり共通認識を探求していくものである。」という話とは、明らかに結びつく。要は、これは、集中型対話についての描写だったのである。

このような考えに基づき、僕は間主観を重視し、あえて集中型哲学カフェをやってきたのだ、とも言える。「対話とは、主観でも客観でもなく、間主観つまり共通認識を探求していくものである。」とするならば、弛緩型対話よりも集中型対話のほうが優れているのである。

だが、先日の哲学カフェで、僕は、弛緩型哲学カフェの魅力にも気づかされた。弛緩型対話の立場を一言で言うならば、次のようになるだろう。

「対話とは、間主観や客観ではなく、各人がそれぞれの主観を探求していくものである。」

このような捉え方は、主観、つまり自分の心の中の内的世界を重視したものである。多分、このような話を突き詰めるならば、自他の違いを際立たせ、独我論にも至る道筋となるだろう。だが、それはそれでひとつの哲学的立場であり、尊重すべきものである。(蛇足だけど、僕には、こういう内的世界重視の考え方をする傾向がある。僕の哲学的傾向と、僕がやる哲学カフェが真逆だというのは興味深いことだと思う。)

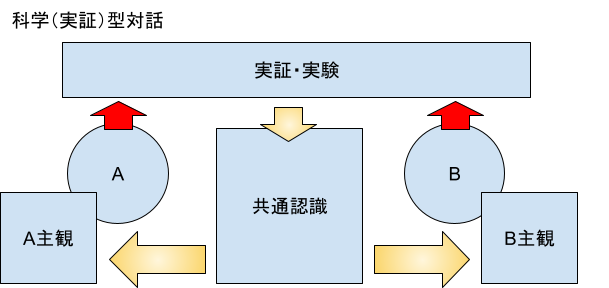

間主観と集中型対話が結びつき、主観と弛緩型対話が結びつくとするならば、もうひとつ、客観と結びつく対話のかたちがあってもいいだろう。僕はそれを、科学型対話または実証型対話とでも呼びたいけれど、この文章で話したいことから脱線するので、図だけ示しておわりにする。

とりあえず、ここまでの話で役立ちそうな心がけについては次のようにまとめることができるだろう。

「対話には、二つ(または三つ)の種類があり、どの種類の対話をしているのか意識することで、うまく対話ができるようになる。」

心がけ2

客観:科学(実証)型対話を脇に置くならば、対話には、間主観:集中型対話と、主観:弛緩型対話があり、二種類の対話を場面により使い分けるといい、というのが、第一に僕が提案した実生活での心がけであった。

だが当然、ものごとはそう単純ではない。集中型対話と弛緩型対話の区分は、あくまで理念的なものであり、実践の場では、二つの対話が同時並行的に複合的に行われている。

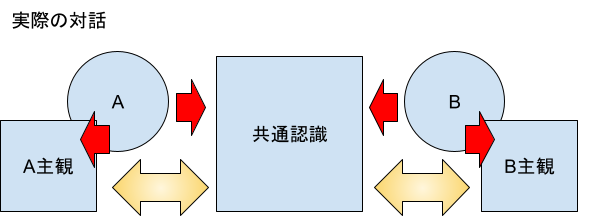

だから、実際の対話の場とは、集中型対話と弛緩型対話を重ね合わせるように、次のようなあり方をしているだろう。

ポイントは、AやBから二方向に赤い矢印が出ている、というところにある。更に、その赤い矢印は、主観か共通認識に向いており、直接、AとBの間をつないではいない、ということもポイントである。

言葉は、直接、相手に届くのではなく、二人の間の共通認識と、自分自身の主観に向けて届けられるのである。そして、それぞれの主観が共通認識と相互に影響を及ぼし合うようにして、間接的に、相手に影響を及ぼす。

対話とは、そのような複雑なあり方をしているものなのである。

そこから導かれる心がけは二つある。

まず、「直接、相手に言葉が届くと期待しないことで、うまく対話ができるようになる。」ということが言えるだろう。言葉は、複雑な経路をたどり、間接的にしか相手に影響を及ぼすことしかできない。だから、その間に生じる様々な問題(すれ違いなど)により、対話が無駄になってしまうことも多々ある。それならば、相手が自分の言葉をきちんと受け止めないないのは、いわば、当たり前のことであり、人の話を聞かないからと怒ったり、無理に理解させようとしたりしてもうまくいかない。対話はたいていうまくいかないけれど、時には間接的にでも言葉が届くこともある、という程度に構えるべきなのである。そして哲学カフェでの経験上、そのくらいに肩の力を抜いたほうが、共通認識が醸成され、うまく相手に言葉が届けられるようにも思う。

もうひとつの心がけは、自分から赤い矢印が二つ出ていることに着目することから導かれるもので、「自分の言葉が、場の共通認識と、自分自身の主観の両方に届くように意識して語りかけることにより、うまく対話ができるようになる。」というものである。言い換えるならば、「対話において言葉を発する際には、対話の場そのものと、自分自身の心の両方を意識すると、うまくいく。」と言ってもいい。

まず、自分の心を意識するというのはわかりやすいだろう。少なくとも僕は、言葉を発するとき、相手に向かって話すことばかり意識してしまい、自分のことはおろそかになりがちだ。だが、当然、言葉を発するとき、僕の心には、何らかの感情が湧き上がっている。例えば、初恋の人に告白をするときには、うまく話そうとか、相手の反応はどうだろう、ということばかりに意識が向いていたように思うけれども、実は、僕の心には、不安や喜びといった様々な感情が渦巻いていたはずだ。または、嘘をつくときには、嘘がバレないだろうか、なんてことばかり気になるけれど、僕の心は不安の感情でいっぱいなはずだ。

僕は、僕自身の心に意識を向けるべきなのである。僕の初恋の告白は、相手に対する言葉であるだけでなく、これまで恋に悩んできた僕自身の心に対する言葉でもある。僕の嘘は、相手に対する言葉であるだけでなく、後ろめたさを感じる僕自身の心に対する言葉でもある。そのように考えたほうが、自分のためになるし、そのほうが、逆に、言葉をうまく相手に届けられるとさえ言える。

(なお、僕自身の心に意識を向けるとは、マインドフルネスならば、ディッピングの手法であるとも言えるだろう。)

もうひとつの、対話の場を意識する、というのは抽象的すぎるので、もう少し具体的に、僕と相手の間に広がる空間を意識すると言ってもいいと思う。

僕と相手の間にあるのは、空虚な空間ではない。まあ、空気がある、とは言えるのだけど、それだけではなく、そこには、僕と相手の視線が交差するような、特別な雰囲気をまとった空間がある。そのような空間を意識し、その空間に向かって語りかけることで、擬似的にではあるけれど、対話の場を意識することができる。

僕は、哲学カフェの進行をするとき、気のボールのような対話の場があるというイメージを持つようにしている。哲学カフェの参加者全員が一緒になって、部屋の中心に浮かんでいる対話の場という気のボールをこね回しているというイメージである。

これは、哲学カフェに限らず、普段の二人の間での対話でも同じであるはずだ。対話とはキャッチボールではなく、気のボールを用いた粘土遊びのような、共同作業なのである。

なお、そのようにイメージすることで、ひとつめの心がけ「直接、相手に言葉が届くと期待しない」のほうも、うまくいく。

そのうえで、最も重要なのは、この二つを、できれば同時に意識して対話を行う、ということである。僕の心と、僕と相手の間に広がる空間の両方に対して語りかけるのである。言葉が、外と内の両方に向かって広がっていく、というイメージである。

当然、常に、そんなイメージをして言葉を発していたら疲れてしまうし、意識しようとしても、そううまくはできない。だが、時々でも試み、時々でも成功したなら、明らかに、対話によい影響を与えるように思う。

また、この外と内のなかで、どちらかに偏ったとき、それが弛緩型対話と呼ばれたり、集中型対話と呼ばれたりすることになるのだろう。僕の心、つまり主観に偏ったとき、それは弛緩型対話となり、僕と相手の間の空間、つまり間主観に偏ったとき、それは集中型対話となるのである。

心がけ3

ここまで、主に、自分が言葉を発する側、話し手である場面を想定して心がけについて書いて来たが、自分が言葉を受け取る側、聞き手である場合には、ちょうど、その逆のことが言えるだろう。

つまり、まずは「相手の言葉は、自分に対して発しているものではなく、相手と自分の間にある場に対して発した言葉であると受け止める。」ことが重要である。そうすることで、相手の言葉に過度に敏感にならず、素直に場の共通認識として受け止めることができる。

また、「相手の言葉だけでなく、相手の言葉を聞いているときの自分の心の声を聞く。」ことも重要である。これは、話し手が間主観と自らの主観の両方に語りかけている、ということに対応するものであり、聞き手も間主観と自らの主観の両方の声を聞くべきなのである。

心がけのまとめ

最後に、改めて、うまく対話できるようになるための心がけを列記しておく。

(話し手・聞き手の双方が)

・対話には、二つ(または三つ)の種類があり、どの種類の対話をしているのか意識する。

(話し手が)

・直接、相手に言葉が届くと期待しない。

・自分の言葉が、場の共通認識と、自分自身の主観の両方に届くように意識して語りかける。

(聞き手が)

・相手の言葉は、自分に対して発しているものではなく、相手と自分の間にある場に対 して発した言葉であると受け止める。

・相手の言葉だけでなく、相手の言葉を聞いているときの自分の心の声を聞く。

蛇足:感情

最後の最後に、蛇足として、多少、哲学的考察を付け加えておく。

この文章では、間主観と主観の関係について取り上げたが、間主観と主観の対比は、論理と感情の対比であるとも言えるだろう。間主観と論理が結びつき、主観と感情が結びついている。

なぜ、そうなるかというと、間主観とは、つまり言語活動であり、言語とは論理であるからである。そして、主観とは、その言語活動から漏れ落ちたものであり、その言語外のものとは、つまり感情であるからである。

だから、間主観を重視する集中型対話、つまり僕の哲学カフェは、言語活動としての論理を取り扱うのに長けている。一方の、先日の哲学カフェのような、主観を重視する弛緩型対話は、言語外のもの、つまり感情を扱うのに向いている、とも言える。

そして、僕が心がけとして特に強調したかったのは、対話の際には、間主観としての論理と、主観としての感情の両方に注意を払うことで、より対話はうまくいくようになる、ということである。

僕は感情を扱うのが苦手だから、少なくとも僕にとっては重要な心がけである。

もうひとつ付け加えると、この文章は、感情という、あまり僕が扱わないものを扱う文章だからこそ、こういう書き方になったとも言える。普段の僕なら、もっと理屈っぽく、ぐいぐいと哲学的濃度を高めていく。だが、今回に限っては、そうすると、感情というものがどんどん取り逃がされてしまうように思えたのだ。感情を「感情」と書き記しても感情を捉えることはできない。

感情とは、具体的エピソードを用いて、時には、マインドフルネスや気といったボディワーク的なものも用いることで、ようやく、その片鱗を伝えられるようなものである。だから、この文章は、こういう書き方になったのである。普段の文章が集中型文章と呼ぶならば、これは弛緩型文章と呼ぶこともできるだろう。