0 はじめに

この文章は27000字以上あるので気をつけてください。ウィリアムズにある程度即した話を読むなら10章まででいいです。(それでも15000字くらいあります。)あとは独自考察です。最後の16章は自分向けのメモ書きです。(3000字くらいあります。)あと、アップしてから6章の次が8章になってることに気づいたけど、まあいいや。

バーナード・ウィリアムズの『生き方について哲学は何が言えるか』を読んだ。読書会にも参加し、僕なりにきちんと読んだつもりだ。読み終えて、僕の倫理学という学問分野への興味はある程度満たされたように思う。とりあえず、行き着くところまで来たという感覚がある。

僕の主な興味は倫理学にはないので、倫理学の本はあまり読まないのだけれど、僕にとって重要な本はふたつある。ひとつが、この本、バーナード・ウィリアムズの『生き方について哲学は何が言えるか』で、もう一冊は、永井均の『倫理とは何か 猫のアインジヒトの挑戦』だろう。僕の倫理学は永井から始まり、とりあえずはウィリアムズで区切りがついたような気がする。

ウィリアムズと永井の共通点は、世の倫理学よりも一段深いところから議論を始めているという点にあると思う。具体的には、道徳の外にいるアモラリストの存在に着目し、道徳対非道徳というところから議論を始めているということである。ただし、両者には違いもある。永井においては道徳と倫理に違いはなく、非道徳とはつまり非倫理でもあるのに比べ、ウィリアムズは道徳と倫理とを分け、非道徳ではあっても非倫理ではないところで踏みとどまろうとしている。この文章においては、僕はこのような違いに着目して議論を進めていくことになるだろう。

なお、僕自身の興味はどちらかというと形而上学にある。だから、僕はこの文章を出発地点として倫理学を始めるというよりは、この文章を、僕の倫理学のとりあえずの到達地点とし、区切りをつけたいと思っている。半年以上、この本に捕らわれて倫理学的なことについて色々と考えてきたけれど、他のこともやりたいと思っているので。

1 2つの極

倫理学について考えるとき、僕はその議論がどのような視点から行われているかがまず気になってしまう。倫理学において採用される視点には2つの方向性があると思うのだ。

一つは、なるべく普遍化・抽象化し、理性的にものごとを捉えようとする方向性だ。これはきっと倫理学において、とてもポピュラーなもので、世の殆どの倫理学はこのような方向の中に位置づけられると言ってもいい。現代における倫理学の主流であるカント的な義務論や功利主義(以下、その他の帰結主義も功利主義に含めます。)はその典型例だろう。

世の中には色々な法律や慣習がある。ある社会では殺人は例外なく認められないが、ある社会では国家による死刑は例外的に認められる。それ以外にも、異教徒を殺すという例外もありえるし、戦争による殺人は称賛されることさえもある。つまり一貫していない。だから倫理学者は整理し体系化しようとしている。カントであれば、人間を実践理性として抽象化し、そこから「他者の人格は手段ではなく目的として扱うべき」というような根本的な義務を見出し、義務の体系を作り上げた。また功利主義者ならば、抽象的な功利計算というひとつの関数により、すべての行為の善悪を判断できることを目指した。

いずれもが世の中のものごとをできる限り普遍化・抽象化し、理性的にものごとを捉えようとする方向性にあるものだと言っていいだろう。

(規範倫理学における第三の有力説とも言える徳倫理学については多少違うとも言えるが、例えばアリストテレスならば、善きポリス市民というようなかたちで主体の一般化・抽象化を行っているという点では、本質的に同じベクトルに位置づけることができるだろう。)

普遍化・抽象化ではない、倫理学におけるもうひとつの方向性は、実存主義的な方向性である。僕は勉強不足なので不確かだけど、多分、倫理学の世界においては、かなりマイナーな道筋だろう。この道筋は、僕の理解では、ニーチェや永井均がたどったものだ。

この方向を極めたのが永井均だと思うので、永井的に説明するならば、これは、「今ここの私」という独在性を重視する方向に進んでいく道である。この独在性とは、とりあえずは個別性と言い換えてもいい。先ほどの殺人の例を用いるならば、殺人を全否定する社会と死刑は容認する社会とでは、社会が異なり、そこでの殺人の意味も異なるという視点を重視する考え方である。その方向で考えを推し進めていくならば、同じ殺人という言葉が使われていても、事案ごとに行われていることは全く異なり、殺人というひとくくりの言葉で片付けることは適切ではない、ということになる。そして、その殺人という出来事は、当事者としての「今ここの私」に強く紐付けられることになる。

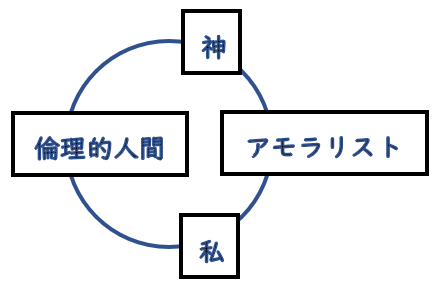

ここで挙げた2つの方向性を、とりあえず、「抽象化」と「実存化」と呼ぶことにしよう。これはいわば、神に向かう方向と、私に向かう方向と言ってもいいだろう。カントは人間を俯瞰して眺める神の視点を目指している。一方で永井のまなざしは「今ここの私」に向かっている。

多分、カント的な道筋が世には広まっていて、永井的な道筋はひっそりと隠れている。だから僕は永井均の『倫理とは何か 猫のアインジヒトの挑戦』を読み、世の中の倫理学の本とは正反対のことが書かれていることに驚いた。既存の常識をひっくり返し尽くしたところに魅力を感じた。永井(やニーチェ)は、それまで倫理学においては常識的なものであった神に向かう視点を転回させ、私に向かう視点を見出したのだ。僕がそのときに感じたことを説明するならばこのようになるだろう。

2 中間

だけど僕は永井では満足ができなかった。なぜなら、既存の常識の逆転とは、何かしらの肯定でもあるからだ。永井がやったことは「今ここの私」の肯定だと言ってもいい。だけど、なぜそんなに簡単に何かを肯定できるのだろうか。僕は基本的に懐疑論者だから、何かを肯定するということに抵抗があるのだ。だから僕は永井では満足できず、まだ考え続けている。

なお、永井ならば、この肯定はタウマゼインに裏付けられているというのだろう。どうしようもなく「今ここの私」は存在しているということの揺るぎなさである。これはいわゆるデカルトのコギトの道筋である。僕はそれには同意できないから、まだ考え続けているということになる。

その答えの候補のひとつをウィリアムズは『生き方について哲学は何が言えるか』(以下、英語タイトルの頭文字からELPとします。)で示してくれているように思う。(もうひとつの答えの候補は入不二基義が示していると思うけれど、入不二については後ほど簡単に触れます。)

これは僕にとってとても重要なことだから、僕はウィリアムズにきちんと向き合いたい。そう思って半年くらい色々と考えてきた。

ではウィリアムズはどのような道をとったのだろうか。他の倫理学者と同様に神に向かったのだろうか。それとも永井やニーチェのように私に向かったのだろうか。そのいずれでもないと僕は理解している。

まず明らかにウィリアムズは神に向かう抽象化を拒否している。ELPの全章を通じて行ったことのかなりの部分が、カントや功利主義者といった、これまでの倫理学者たちが行ってきた神に向かう抽象化を否定する作業だと言っていいだろう。例えば、ELPでは第3章でアリストテレスの徳倫理学を否定し、第4章でカントの義務論を否定し、第5章で功利主義を否定している。これは多分ウィリアムズの最も有名な業績であり、これ以上、僕が言葉を足す必要はないだろう。

もう一方で、忘れてはならないが、ウィリアムズは、言葉は少ないものの、実存化の道筋も拒否している。ELPにおいて、実存主義的なものとしての決断モデルについて、その決断が正しいという確信がどこからやってくるのかを説明できないということを理由に否定している(p.329)ことからも、それは明らかだろう。

では、ウィリアムズは、抽象化も実存化も拒否し、どこに向かおうというのか。僕の(そして入不二基義の「あるようにあり、なるようになる」の)言葉で表現するならば、ウィリアムズは、どこまでも「中間」に留まろうとしている。「中間」とはつまり、抽象化が目指す先にある「神」と、実存化が目指す先にある「私」との間にある領域のことである。

そのことはELPの冒頭での「人はどう生きるべきか。」(p.15)という問題設定からも明らかである。これはつまり、人生を生きる人間というものを問題としているということである。神と私の中間とは、人生を生きる人間の領域なのである。

当然ながら人間は神ではない。また、人間は人称的に複数存在するという点で私の一人称性を強調する実存的な私とも異なる。加えて、時間的な側面を強調するならば、人間は、無時間的な神とは異なり、また、人生を送る通時的な存在であるという点で、「今」という観点を強調する実存とも異なる。

ウィリアムズは、そのような意味で、神と私の間に確保されるべき人間の領域にこだわり、そこに「ひたりつく」(永井用語)ようにして議論を行っている。

だから当然、ウィリアムズの議論は人間本性という考えとも親和性が高いものとなる。なぜなら、ウィリアムズが対象としているのは、神のような理性ではなく、「今ここの私」として実存化された私でもなく、現に生きている人間全般についてのものだからだ。

また人間という視点に立つからこそ、ウィリアムズは倫理という問題意識を持ち、倫理学を論じたのだろう。なぜなら、人間とは、つまり複数の個人からなる社会的な存在であるということであり、他の人間、つまり自分と同等の他者との関係性から様々な倫理の問題が生じることになるからだ。唯一の存在者である神や実存的な私の視点によるならば、自分と肩を並べる他者は存在せず、少なくとも通常の意味での倫理の問題は生じようがない。人間という観点と、倫理学という問題意識は、必然的にペアで同時発生的に生じるものなのかもしれない。

倫理学者ウィリアムズは世の哲学者のように神へ向かう抽象化に振り切ることなく、かといって、永井やニーチェのように実存的な私の方向にも振り切ることなく、神と私の中間にある人間の領域に留まり、そこに留まることを自覚したうえで、人間本性や倫理についての考察を深めている。これがウィリアムズについての僕の見立てであり、僕が見立てたウィリアムズの凄さだと思う。

3 道徳と実践的必然性

なお、ウィリアムズがその点に自覚的だという証拠は、彼の議論における2つの重要なキーワードから見出すことができるだろう。

ひとつは「道徳」である。彼は道徳という語を倫理とは明確に分けて使用している。ウィリアムズは「道徳なるものは倫理的なるものの特殊な発展形態」(p.26)であるとする。僕は全面的にこの捉え方に賛同する。僕の言葉で述べるならば、道徳とは、義務や利益といった抽象的な概念を極端に普遍化・抽象化するような考え方だと言ってよいだろう。これはつまり、神に向かう道のことである。倫理学者たちは、カントならば義務、功利主義者たちならば福利といった抽象的な概念(ウィリアムズによれば薄い概念)を普遍的に適用することで、あたかも神の視点に立とうとしたのだ。これは誇張ではないと思う。カントの定言命法は神の言葉のようだし、功利主義においては、神のような世界的行為主体を想定せざるを得ない。世界的行為主体とは、全人類(場合によっては動物も含む)のすべての選好を知り、不偏不党の立場から福利を分配する立場にある者のことであるが、これはほぼ神のことであろう。つまり倫理学者たちは、言葉を使って神の力を手に入れようとしたのだ。そのような不遜な誤魔化しをウィリアムズは道徳という語を用いて暴き出し、決定的とも言える道徳批判を展開したのだと僕は思う。

ただし、ウィリアムズは道徳批判を行うことによって倫理学を全否定しようとしたのではない。ウィリアムズは道徳と倫理とを区分し、道徳を否定したうえで道徳という言葉では回収できない倫理の議論領域を見出そうとした。これはつまり、倫理を学問として論ずることができる程度には普遍化、抽象化の道筋があると考えようとしたということでもある。ウィリアムズの「道徳」「倫理」という言葉遣いは、ウィリアムズが極端な抽象化と極端な実存化のいずれの道も採らず、その中間領域に留まり続けようとしたことの証左だと思う。

もうひとつのウィリアムズの重要用語は「実践的必然性」(pp.364-365)である。これは、ウィリアムズ的な述べ方で実存的な視点を捉えようとしたものだと僕は考えている。この言葉は「無条件でどこまでも優先する「ねばならない」である。」とも説明される。つまり、(ウィリアムズが用いた例ではないが)例えば、いきなり理由もなく叩かれたら怒るのは当然だ、というようなときの必然性とは異なる、特殊な必然性があるとウィリアムズは述べる。悟りを開いたブッダであれば叩かれても怒らないだろう。現に叩かれたのがブッダであれば怒らないのは必然だし、叩かれたのが僕であれば怒るのは必然だ。このような必然性のことをウィリアムズは「実践的必然性」と呼んでいる。ブッダや僕といった個人の間の違いに着目しているという点で、この捉え方は実存的なものであることは確かだろう。

ウィリアムズは「実践的必然性」を生み出す人それぞれの違いをアイデンティティや性格の問題として解釈している。ブッダは怒りにくい性格を持っているから、現に殴られても怒らないし、僕は怒りやすい性格を持っているから、現に殴られたら怒るということになる。これはつまり、僕とブッダを横にならべ、性格という視点で分析し、僕とブッダに横串を通すような捉え方であるとも言える。もし、更に実存の方向に進もうとするならば、それはアイデンティティや性格によるものではなく、例えば、決断の問題だとすることもできるだろう。ブッダが怒らないことはブッダの決断であり、僕が怒ることは僕の決断であり、要はひとそれぞれの問題でありそれ以上の分析はできない、というように。だがウィリアムズは、それを独断であるとて却下し、そのような方向には進まなかった。その点でウィリアムズの捉え方は、実存化に振れすぎず、ぎりぎりのところで踏みとどまり、普遍化、抽象化の道筋を残しているとも言えるだろう。ウィリアムズは「実践的必然性」の重要性を自覚しながらも、実存主義的な決断に向かう道筋を独断として拒否し、なんとか倫理学をやろうとしている。これはつまり、道徳と実践的必然性の中間に倫理を位置づけ、そこを自身の主戦場と定めたということなのだろう。

だから、ウィリアムズの議論領域は、僕の言葉によるならば、神と私の中間であり、ウィリアムズの用語を用いるならば、道徳と実践的必然性の中間ということになるのだろう。

4 入不二基義

ここからウィリアムズが示した方向についての考察を進める前に、僕がもうひとつの魅力的な方向だと考えている入不二基義の議論について触れておこう。

入不二のアプローチは、普遍的な世界と実存的な私という両極に向かうベクトルを、更に推し進め、世界と私の先に突き抜けようとするものだ。ここからが入不二の議論の面白いところだが、その結果、世界と私は一致し、世界と私という議論の限界は消滅する。まるで手品のようだが、少なくとも僕にはそのとおりとしか思えない。(詳細は、入不二基義『ウィトゲンシュタイン 「私」は消去できるか』第1章を参照)

この入不二の議論は形而上学的な存在論的な議論だが、これを倫理学的に述べるならどうなるのだろう。(実は、入不二は全く倫理学的なことを論じないので、以下は僕なりに入不二ならばこう論ずるのではないか、と考えたものである。だからこれは入不二本人のものではなく、あくまで僕による入不二的な議論である。)

ウィリアムズの倫理学的な議論に引き寄せて入不二的な議論を行うためには、ELPで取り上げられていた、道徳の外で生きるアモラリストに着目するといいだろう。アモラリストとは、倫理的な議論になど参加せず、倫理のことなど気にせず生きる人のことである。あえて言えば、倫理のことなど気にしない、という生き方こそがアモラリストの倫理だということになる。(ここでは倫理と道徳の違いは大きな意味を持たないので、語感として、非倫理主義者ではなく、あえてアモラリストとしておく。ELPではこれを、道徳否定主義者(p.56)と呼ぶけれど、否定というより無視と言ったほうがいいように思う。)

ウィリアムズはアモラリストを警戒し、慎重に取り扱うが、なぜそうするかといえば、アモラリストはウィリアムズが主戦場と定めた倫理の外側にいるからだ。倫理の領域とは、つまり神と私の間にある人間の領域のことだが、アモラリストはその外側にいることになる。人間の側からは、アモラリストとは、神より向こう側、私より向こう側にいる存在だということになる。

まず、アモラリストが神より向こう側にいるということは、つまり、アモラリストは倫理の神様の支配下にないということである。アモラリストは倫理的な議論を超越した、より一般的な視点を手に入れているからこそ、倫理的な議論に重要性を感じず、倫理的な議論に参加しない。そのような存在には、善いことも悪いこともない。神様は悪い行いを罰し、善い行いを称賛するけれど、そのアメもムチもアモラリストには届かない。倫理の神様が持つ最も強力な力は罪悪感だろう。倫理の神様の支配下にある人は、罪を犯したことを誰にも気づかれず、罪を罰せられることがなくても、決して罪悪感という罰からは逃れられない。しかしアモラリストに罪悪感が生じることはない。その点でアモラリストは、あたかも神を超えた神のようであり、そのような神を倫理の神様の支配下に置くことは出来ない。

また、アモラリストが私より向こう側にいるということは、つまり、アモラリストは私という実存的な主体ではないということである。実存主義が実存「主義」であるためには、少なくとも、複数の実存的な主体の間で言葉が交わされ、主義主張として議論が成立する必要がある。ウィリアムズの議論はかなり実存主義的なものではあるが、人それぞれが、性格やアイデンティティという「実践的必然性」を抱えていると考えているという点で、この領域から離れてはいない。しかし、アモラリストは、そのような人それぞれの対等性すらも拒否する。議論の相手を自らと対等な実存的な主体などとは考えず、自分だけが特別な実存的な主体であると考える。アモラリストは単なる実存的な主体ではないという点で、私の向こう側に立ち去ってしまっているのだ。

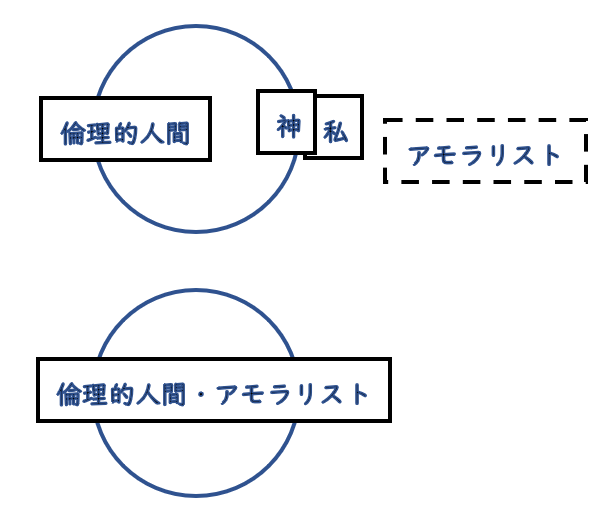

アモラリストは、神の向こう側と捉えるにせよ、私の向こう側と捉えるにせよ、複数の人間による社会的な共同生活という、倫理が成立するための前提条件を拒否しているという点では同じである。というか、アモラリストがアモラリストとしての居場所を確保するためには、神の向こう側であり「かつ」私の向こう側であるとしなければならない。つまり、神と私という人間にとっての限界の両方から逃れたところにしかアモラリストの居場所はないということになる。

ここで、アモラリストの主張を振り返ってみよう。アモラリストは、自らを、神を超えた神だとする。だからアモラリストは神の向こう側にいることができる。また、アモラリストは、自らを、単なる「私」よりも特別な実存的な主体であるとする。だからこそアモラリストは「私」の向こう側にいることができる。そして重要なのは、アモラリストは、この二つの主張を同時に行わなければならない、ということである。つまり、アモラリストは、神を超えた神であり、かつ「私」よりも特別な実存的な主体でなければならない。

これは端的に言って、かなりの困難を伴うだろう。神を超えるほどの抽象的な普遍性を持ちつつ、「私」を超えるほどの個別性、実存性を持たなければならないというのは、明らかに論理的矛盾がある。それは不可能である。よって、アモラリストは存在できず、アモラリストの居場所は消滅する。または、仮にそれが可能だとしたら、それはアモラリストこそが唯一の全体となるということであるはずである。つまりアモラリストこそが世界そのものであるということになるが、その世界にはアモラリストもアモラリストではない人も含まれることとなり、アモラリストと非アモラリストである普通の人という区別自体が無化される。

以上が、入不二本人の議論ではないが、入不二的な議論を僕なりに倫理学に適用したものだ。

そして入不二的な議論で重要な点は、アモラリストの居場所を追い詰めるために神と私の領域を拡大していくと、神と私は一致し、そもそも、神と私という区分が無化し、人間の領域という倫理学の問題設定自体が無化されるという点である。これはつまり人間とアモラリストを分ける壁が取り払われたということである。そこでの人間とは、従来どおりの倫理的な人間ではなく、倫理的な人間であり、かつアモラリストである、ということになる。だがそれは実はそれほど特殊な状況ではない。実はそこには、時には倫理的であり時には倫理的ではない人間がいる、当たり前の世界が広がっているだけである。入不二は、(入不二自身は行っていないが、)倫理学を否定するのではなく、倫理学を消去するのだ。以上が入不二的な倫理学の道筋の僕なりの説明である。

5 内側と外側

さてウィリアムズに戻ることにしよう。ウィリアムズは、入不二的な方向には進まず、神と私の間の人間の領域に踏みとどまり、そこで倫理学を展開した。彼の倫理学から何を学ぶことができるのだろうか。僕には、少なくとも、カントや功利主義者たちのように、中途半端なかたちで神への普遍化の道を進もうとした倫理学者よりも、ウィリアムズから学ぶべきものは多いように思える。

まず、振り返りも兼ねて、ウィリアムズは内側と外側の区分に敏感だったという証拠を列挙しておこう。ここまでの議論はつまりは、内側と外側についての議論だったとも言える。多くの倫理学者は、神という外側の視点に立ち、倫理を道徳として俯瞰的に捉えようとした。入不二は内側を最大まで拡大し、外側を追いやり、内側と外側の区分自体を消滅させた。一方でウィリアムズは倫理の内側に立ち続け、そこで何ができるかを探ろうとしている。ウィリアムズは意識的に内側に立ち続けようとしたからこそ、内側と外側の区分に敏感だったのだ。

まず明確な証拠として、「以下さまざまな文脈で私は外的及び内的観点の関係について述べることにしよう。」(p.115)という記述がある。また、「実践的必然性の結論が、いつも外側から-つまり内部の深いところから-やってくるように思われる」(p.370)という記述もある。これは、実存的な必然性が、どこか外側からやってくるのではなく、人間の領域の内部から由来し、人間の領域の内部で完結しているとウィリアムズが考えていることの現れであろう。更には、注記ではあるが、行為の理由について論ずる中で、「私は、行為の絶対的に「外的」な理由、つまり、行為主体がすでにもっているいかなる動機にも訴えることのない理由がありうるとは考えない」(p.420)という記述もある。これは、強く捉えるならば、倫理学において、行為主体、つまり当事者である人間の外側だけで完結するような論理はありえない、ということを主張しているように思える。

以上のことを踏まえるならば僕の指摘はそれほど的外れではないと思う。ELPとは神と私の間にある人間の領域を確定したうえで、その内部でどのような倫理を描くことができるかを考察した本であり、内側をめぐる、どこまでも内側についての本なのではないだろうか。

なお、僕はこの本に登場するカントや功利主義者といった倫理学者に否定的だけど、アリストテレスは興味深いと思っている。なぜならアリストテレスも内側と外側の区別に意識的だったからだ。アリストテレスは、内側と外側の区別を十分意識したうえで、その両者を統合しようとした。つまり、人間の外に出て、俯瞰した神の視点に立ち、論理的に道徳を論ずるだけでなく、そこから人間の内側に立ち返り、神の論理と人間本性に基づく実践と一致させようとしたのだ。

僕の見立てでは、アリストテレスは、神と私という二つの限界のうち、神という限界をうまく処理することには成功したと思う。だが残念ながら、もう一方の実存的な私という限界については無自覚であった。だから、アリストテレスに対する最も強力な批判は、「お前の議論は、あまりに私的なものすぎる。」というものになるだろう。アリストテレスの議論は、きっとアリストテレス本人にとっては非の打ち所がないものだし、彼と価値観を共有している人にとってもかなりの説得力があるものだろう。だけど、文化が異なり、共有するものが少ない別の人間、つまり別の実存にとっては、どうしてそれが徳として賛美されるのか理解できない。そうなるのは、アリストテレスは人それぞれの実存という問題に、あまりにも無頓着だったからなのだろう。

6 実践

ウィリアムズは、抽象的な神と実存的な私という二つの方向を十分知りつつも、その方向に向かわず、その中間にある人間の領域の内側に留まり続け、そのなかで人間の倫理について考察を深めた。

だから、ウィリアムズが抽象的な神の方向へと進む論理と実存的な私へと進む実践という二つの方向を見据えているのも当然である。そのうえで、抽象的な論理を通じた神への方向への行き過ぎを修正するため、実践の重要性を強調している。

ウィリアムズによれば、倫理とは説明するものではなく、実践するものである。そして、倫理の実践とは自分の人生を首尾一貫した人間の人生として方向づけるものである。

難しいのは、その実践を説明しようとすると論理が立ち上がり、それはつまり、神への抽象化の道を進むことになってしまうという点である。実践を説明しようとすると、例えば、その倫理の実践の目的は何か、というような話となり、そこから倫理の実践の目的は幸福のためである、というような話となり、更に、幸福への寄与の度合いから普遍的な把握が可能である、というような功利主義的な考え方につながってしまう。そのような意味で実践は語り得ない。(ウィリアムズは、この実践を外側から語ろうとして、性格やアイデンティティという捉え方をするが、後述するように、僕にはこれが成功しているとは思えない。性格やアイデンティティとは長期的には変化しうるものではあるが、ある時点では静的なものとして把握されざるを得ない。それが動的なものであるはずの実践をうまく捉えきれていないように思えるのだ。)

だから、実践的な倫理の説明においては発生論的な説明が幅を利かすこととなる。子供が成長するにつれて教育を通じて倫理を学んでいく、というような説明である。このような説明を推し進めたのが徳倫理学なのだろう。

だが、そのような説明の道筋では、倫理の本質については説明できない。例えば、教育と洗脳の違いについての説明はできないし、徳を身につけないよりも徳を身につけたほうがいいということの説明も不可能だろう。つまり、善いとされることが本当に善いことであるということの説明ができない、というような問題に答えられないということである。

僕の見立てでは、この困難はそもそも、教育と洗脳を比較し、徳があることと徳がないこととを比較することが可能であるように思えてしまうということに由来しているのではないだろうか。つまりこの問題は、複数のものごとを比較するという言語使用の根幹(永井均の用語では「ものごとの理解の基本形式」)に関わっているということである。そして僕は、この問題の解決の糸口は、言語使用自体を言語で完全に捉えることはできないという点に着目するところにあるはずだと考えている。言語使用においては、言語使用の実践という言語で捉えることのできない領域がある。この実践に着目することで、言語によってはなかなか捉えることのできない徳のような概念についても扱うことが可能になるのではないだろうか、と僕は考えている。この点で、ウィリアムズが実践を重要視することは僕の問題意識とも繋がっている。

8 吟味

ここまで述べてきたように、ウィリアムズの困難は、抽象的な神と実存的な私という敵と同時に戦い、二方面作戦を展開せざるを得ないという点にある。抽象化に抗うために実存的な視点を強調しすぎれば、それは独断に陥るし、独断を避けて論理的な議論の重要性を説けば、それは道徳になってしまう。だから、ウィリアムズ的な道筋を採用する場合に最も重要なのは、どれだけ繊細なバランス感覚を持って綱渡りのような議論を展開できるかであり、その成否に全てがかかっていると言ってもいいだろう。

だからウィリアムズは吟味するような態度を重視する。(吟味という言葉が登場しているかどうかは忘れたけれど。)例えば、ウィリアムズは収斂(p.266)という言葉を用いる。収斂という言葉には、一挙に結論が出るのではなく、徐々にゆっくりと結論に向かっていくというイメージがある。また、収斂により導かれた結論とは、必ずしも明確な唯一の命題で示されるようなものでなくてもよい。収斂する前よりも多少でも問題が絞れていれば、それでよいはずだ。そのような収斂という言葉には、吟味するような態度が似合っていると思う。

ウィリアムズの言葉に「倫理においては、反省は知識を破壊しうる」(p.291)という言葉がある。これは二方面作戦の困難を述べたものだと言っていいだろう。倫理的な知識は、抽象と実存の両方から支えられている。抽象とは、知識を知識として把握できるために最低限必要な論理性である。また実存とは、ELPにおいては超伝統社会として戯画的に描かれているような実践である。この両者はこれまで述べたとおりベクトルが逆で相性が悪いから、抽象的な側面を強調することは、実存的な側面を弱めることにつながる。抽象的な反省は知識の実存的な側面を破壊することになる。

ウィリアムズにとって重要な点は、「反省は知識を破壊しうる」としつつも、それ以降もELPにおいて反省を止めないという点にある。反省は知識を破壊するものではあるが、反省は知識にとって必要でもあるのだ。それはつまり、反省により知識を破壊することは知識にとって必要だということでもある。喩えるならば、食べ物の味という価値を知ることは、食べて味わい、食べ物の価値を減ずることによってしか成し遂げられないことに似ている。それならば、そのような作業はよく吟味されるべきであることは当然だろう。そのような意味で、ウィリアムズの態度には吟味という言葉がふさわしい。

ウィリアムズは神の方向に突き抜け、抽象的な道徳に至る道筋は選ばず、内部に留まり、実践的にじっくり吟味する道筋を選んだ。それはつまり、倫理を探求するというこの実践が自己言及的に倫理に与える影響についても吟味するということである。神の立場に立ってしまえば自己言及の問題は生じない。なぜなら、探求する主体と探求される客体という二分法が成り立つからだ。この一例が「総督邸の功利主義」(p.218)と描写されるような立場だろう。逆に完全に実存主義的な立場に立ってしまっても自己言及の問題は生じない。完全に実存主義的とは、例えば、ウィリアムズが批判した「リベラルを装う人」(p.328)のニヒリスティックな態度もしれない。これも別なかたちで、リベラルを装う知識人という主体と、知識の対象である世界という客体を分離した二分法を用いているため、自己言及の問題は生じない。

いずれの道も進まず、ウィリアムズがしたように、探求する主体も探求される客体も人間であるということに正面から向き合うならば、自己言及的な議論を避けることはできない。そこでできることは、自らが発した言葉に誠実に向き合い、それを吟味し、のろのろと不器用に議論を前進させていくことだけなのだろう。

ELPでは取り上げられていないので詳しくは知らないけれど、ウィリアムズは倫理学を系譜学として、歴史的に捉えることを重視していたそうだ。きっとこれは、倫理の歴史を内側から吟味し、その内側から倫理を組み立てていくような作業のことなのだろう。僕は彼の議論がどの程度うまくいっているのかは知らないけれど、少なくとも、ウィリアムズの、どこか泥臭い議論のスタイルに合致したアイディアではあるように思える。

9 信頼・誠実

ウィリアムズの重要用語として自信(p.331)というものがある。そして、ウィリアムズは、哲学は自信を涵養するとも言う。だが僕は、自信と言うと個人的すぎるので、信頼と言ったほうがいいように思う。何への信頼かというと、僕の理解では、抽象的な神と実存的な私の間に広がる人間の領域への信頼である。だから、この信頼とは人間への信頼と言ってもいい。(あえて自信という言葉にこだわるならば、この自信とは人間社会全般に対する自信であると言えるだろう。そうすると、社会を一人称的に自分ごととして捉えるという倫理性と自信との深い結びつきが強調されることになる。)

そして、その信頼とは、ELP全般を通じてウィリアムズ自身が行った、どこか泥臭い、吟味するような、ひたりつくような哲学の実践に対する信頼だとも言っていいだろう。つまり、泥臭く生きている、人間の人生の実践に対する信頼でもある。

それならば、このウィリアムズ自身も含めた人間への信頼とは、誠実さにもつながるだろう。信頼されたからには、それに応えなければならない。信頼に応えるということは、誠実であろうとするということである。このあたりに誠実さという価値の起源がありそうな気がする。ELPでの「私は、現にある私という地点から熟慮しなくてはならないのである。誠実さは、現実の私に対する信頼をも要求するのであって・・・」(p.387)という描写はこのことを指しているのではないだろうか。

更に、誠実という言葉は、ウィリアムズがどこまでも神と私の領域の内側に留まることによって、遂行的に神と私、または論理と実存を尊重しようとしたことをも指しているのかもしれない。つまり、内部に留まり、外部を侵害しないことにより、逆に外部を尊重しようとする姿勢こそが、外部に対して誠実であるということである。語りえぬことは沈黙せねばならない。

それならば、自然科学的な知的議論と倫理的議論の違いとは、外部に対する誠実さの有無に由来する、ということになるだろう。そして、カントや功利主義者たちの倫理学は、自然科学的な議論形式を直輸入し、非誠実で非倫理的なやりかたで倫理学を遂行してしまった、という問題提起にもつながるのだろう。

なお、もし、カントや功利主義者たちの議論に倫理的な価値があるならば、その価値は、彼らの議論の内容がすばらしいから、というだけではなく、より重要なのは、彼らが彼らなりに誠実に議論をしていたからなのだろう。そして、その哲学者たちの議論の過程を系譜学的に追うことで、そこにある誠実さという価値を掬い取ろうとしているのが、ウィリアムズのアプローチなのかもしれない。

10 近接性

ここまで、ウィリアムズの魅力は、その議論の内容ではなく、その議論の実践的な遂行のスタイルにあるということを強調しすぎたようにも思うけれど、ウィリアムズの議論の内容も興味深い。

特に興味深かったのは「近接性」(p.360)の議論である。複数の義務が同時排他的に生じる場面において、どの義務を選択して遂行するのかを説明する際には、近接性という基準が役立つ。困っている遠くの他人よりも、同じように困っている近くの親戚を助ける、というような話である。

なお、この近接性とは、距離的な近さや血の近さというような客観的なものというよりは、心理的な近さとでもいうべき主観的なものだと言ったほうがいいだろう。だから親戚よりも押しの芸能人のほうに近さを感じることはありうる。

僕が興味深いのは、まず、その説明の力強さである。たいていの義務の競合の問題は近接性という切り口で説明ができそうに思えるし、近接性という説明を与えることが実生活でもかなり役立つように思える。例えば、アフリカの難民を救わず、近くの友人ばかりを気にかけて生きてきたことに気づき罪悪感を持っている人に対して、近接性という説明はその罪悪感を解消する力がありうる。飼っているネコと職場の同僚のどちらを優先するか悩んでいる人が、自分に本当に近接性があるのはどちらなのかを自問自答することで、自分の決断を整理することもできうる。

もうひとつ興味深いのは、近接性とは、先ほどから問題としてきた、内側と外側の問題と直結した概念であるように思えるからだ。近接性とは、つまり、客観的に並べられている複数の義務のうちから、主観的なやり方でいずれかの義務を選ぶ際の基準である。そしてその基準とは、主観的なものごとを、近接性という、客観的な距離を連想させるような指標で並び替え、順位付けをするものである。客観を主観で説明し、主観を客観で説明するという意味で、近接性とは客観と主観の混合物だと言える。そして、客観を神の視点、主観を私の視点とするならば、近接性とは、神と私の中間というウィリアムズの議論領域にきれいに合致した指標であるとも言えるだろう。

この近接性という言葉をこれまでの議論とつなげるならば、誠実とは、身近な人に誠実であることであり、そして、信頼とは、身近な人を信頼することなのかもしれない。そして、何が身近なのかをじっくりと吟味して議論を進めることが倫理学の実践においては必要であり、それこそが系譜学である、ということなのかもしれない。

11 様相の潰れ

ここまでがウィリアムズに即した(と僕自身が思っている)議論である。ここからは、ウィリアムズから徐々に離れていきたい。

僕の問題意識は、ウィリアムズよりも更に実存寄りのところにある。例えば僕は「実践的必然性」の問題をアイデンティティや性格の問題として解釈するようなウィリアムズのアイディアには同意できない。僕の言葉で表現するならば、実践的必然性とは「どんな可能性があったように見えても、起こってしまった現実は決まってしまっている。」という意味での現実の必然性のことである。つまりこれは僕が好きな入不二基義が取り組んでいる『現実性の問題』の領域の話である。ウィリアムズの実践的必然性とは、入不二ならば「様相の潰れ」と言うのだろうと思っている。

『現実性の問題』を読んでいない方のために「様相の潰れ」について少し説明しよう。僕は今、パソコンで文章を書いているけれど、僕はこれからトイレに行くこともできるし、冷蔵庫からアイスを取り出して食べることもできる。だけど僕がなんとなく、偶然的に文章を書き続けることとしたならば、僕はトイレに行くことはできないし、アイスを食べることもできない。僕が文章を書き続けることは必然であり、それ以外の可能性はないことになる。僕がパソコンに向かい続けることは、いくつかの選択肢のうちの可能なひとつのあり方だし、偶然の選択とも言えるし、振り返ってみれば必然でもある。このように考えると、可能や偶然や必然がひとつのところで重なり、いずれの言葉もうまく働かなくなってしまう。入不二によればここで、可能性、偶然性、必然性といった諸様相の潰れが生じているということになる。

(ウィリアムズは「べしはできるを含意する」(p.341)という公式を持ち出すけれど、この議論はかなり様相の潰れに近づいている。ただし、様相の潰れに至ると、正確には「べしはできると一致する」ことになる。)

では、いつ様相の潰れが生じるのかといえば、「今」においてである。未来のことであれば可能性が開けているように少なくとも思えるし、過去のことであれば完全に確定しており、それ以外の可能性などなく、ただ必然的であるとしか思えない。そのような意味で、必然性と偶然性と可能性が揺らぎながら重なるのは、「今」においてだけである。

また、そこにいるのが人間ではなくプログラムされたロボットならば、そこにあるのは必然性か、または乱数でプログラムされた偶然性だけである。必然のようで偶然のようなもの、つまり自由意志を見出すことができるのは、モノとしての人間ではない。もしモノとしての人間に自由意志を認めるとするならば、モノとして人間と見分けがつかない精巧なアンドロイドにも自由意志があることになってしまう。自由意志を認めることができるのは、そのようなモノ性に還元できない主体である。自由意志を認めることができるのは、人間は人間でも、自分自身か、または、自分自身によく似た(同等の)存在としての他者でしかない。そのような意味で、必然性と偶然性が揺らぎながら重なるのは、「私」においてだけであると言ったほうがいい。

つまり「今ここの私」においてだけ、必然性と偶然性と可能性が揺らぎながら重なる。入不二はこれを様相の潰れという語を用いて捉えたが、ウィリアムズは同じものを「実践的必然性」という言葉で捉えているのだと僕は解釈したい。これはウィリアムズの性格やアイデンティティという捉え方よりも一段階、実存的な捉え方だと言っていいだろう。

だが、注意すべきは、それでも、このように言葉で論じることができるという点で、この議論は完全には実存に振れきってはいないという点である。もし、完全に実存的な方向に話が行き着いてしまえば、そのことを言語で語ることはできないだろう。ウィトゲンシュタインが論じていることはそういうことだと思うけれど、ここでは深入りをせず、ここまで実存的な方向に進んでも、あくまでここは抽象化と実存化の中間領域に留まっているということだけを確認しておきたい。

なお、ウィリアムズについての文章のなかで、あえてこのような読み替えを提案するのは、このような読み替えによってもウィリアムズの議論の価値は失われないし、(少なくとも僕にとっては)ウィリアムズが述べようとしていたことが、より鮮やかに捉えられるように思えるからである。もしかしたら、この修正によりウィリアムズの議論の詳細(系譜学の内容など)については変更を迫ることになってしまうかもしれないが、基本的な議論の枠組みは揺らぐことはないと思っている。

12 善のクオリア

ウィリアムズの本というよりもひとつの倫理学書を読んだ感想としてだけど、ELPにはクオリアという言葉は登場しない。形而上学的な文脈では、実存的な問題を語るうえでクオリアというのは便利な言葉だと思うけれど、倫理学ではクオリアという言葉はあまり使われないのだろうか。ウィリアムズの議論はかなり実存的なものだからクオリアという言葉を使うとうまく説明ができそうに思える。

例えば、ELPでは数学的真理と倫理的な真理を対比し、数学的真理については、「直観によって把握された真理が、その理論の起点となることができるだろう。」(p.191)とされる。そのうえで数学と同様に倫理的真理も直観で把握できるとする考えを直観モデルと呼び、それは誤りであるとする。ここでの直観とは、クオリアと呼ぶこともできるように思える。数学的真理であるという直観は、いわば真のクオリアであると言える。一方で、倫理的真理であるという直観は善のクオリアとも呼べるだろう。つまりウィリアムズは、真のクオリアを認め、善のクオリアを否定したということになる。これを真の直観や善の直観と呼んでもいいけれど、クオリアと呼ぶことで、より実存的な議論に接続しやすくなるように思う。

では、なぜ真のクオリアや真の直観はうまくいくのに、善のクオリアや善の直観はうまくいかないのか。当然、真についても直観モデルはうまくいかないという批判はありうるだろう。(確か、解説かなにかに、ウィリアムズへの批判として、自然科学に対する素朴な信頼を持ちすぎている、というものがあった気がする。)だが常識的に考えて真と善は扱いが異なり、善についての直観モデルは、真についてのものより一層の困難があるように思える。そこにある違いとは何だろうか。本当にそこに違いはあるのだろうか。

13 過去・未来・時間推移

ウィリアムズから遠く離れすぎてしまうけれど、真と善にまつわる問題に答えるためには、どうしても時間論に踏み込まざるを得ない。というか、僕は時間論が好きだから、このような方向に話が進まないと面白くない。

まず、時間という着眼点を踏まえるならば、倫理学理論のうち、カント的義務論と功利主義はきれいに過去と未来という鏡像のような関係にあるように思える。つまり、義務論は過去という時制と関係があり、功利主義は未来と紐付けることができる。ウィリアムズもELPにおいて、義務について「越し方を振り返る」と述べる一方で、福利主義や功利主義の領域の話をするなかで「これとは違った種類の倫理的考慮として、前向きの倫理的考慮がある」(p.29)としているとおりだ。

義務論とは義務を強調するものであるが、ウィリアムズの洞察のとおり、義務は、義務違反に対する非難に主眼が置かれている。義務論とは非難のシステムであると言ってもいいだろう。そして、非難は既に行われてしまった過去の行為に対して行われる。そのような意味で義務論は過去を振り返る議論である。当然、義務論は、将来行われる行為の義務についても論じるだろう。だがその議論は、未来の行為時点よりも更に未来の評価時点を仮定し、そこから振り返るようにして行われるはずだ。行為時点と評価時点との関係では、行為時点は過去となる。つまり義務論における未来とは、過去化された未来であると言ってもいい。

一方の功利主義は未来と紐づく。行為時点においては、その行為がどのような帰結を招くかは正確にはわからず、どのような功利が生じるかもわからない。功利主義はそのような不確かさに関わっているという点で不確かな未来と紐付いている。だがそれをあえて功利「主義」として明確なかたちで体系化するためには、不確かな未来を洞察できるような神の視点が必要となる。それが理想的観察者としての世界的行為主体(pp.171-172)である。世界的行為主体は、行為時点でのすべての行為主体のデータを把握し、そこから生じるだろう因果性をすべて把握しているから、行為時点にいながら、帰結時点を完全に把握できる。これはつまり、未来を無時間的に眺めることができるということになる。実際には当然、このような芸当は不可能である。だから功利主義は、過去において功利主義的に正しい判断をしなかったからといって、その者を責めたりはしない。その過去のある時点における判断は、その時点ではどのような未来を招くかはわからなかったのだから仕方がないということになる。これはつまり、過去を未来化して捉えるということである。功利主義とはどこまでも理想であり、いつか未来において達成できるかもしれない希望である。そのような意味でも功利主義は未来と紐付いている。

僕は、過去も未来も過去のように捉える義務論と、過去も未来も未来のように捉える功利主義とはちょうど合わせ鏡のような鏡像関係にあると感じている。そのような関係にあるからこそ、義務論と功利主義は、倫理学の二大潮流となることができたのではないだろうか。互いが半分の真理を抱えていて、互いの半分を組み合わせることで、ようやく一人前に倫理を語ることができるようになるのかもしれない。

では、もうひとつの重要な倫理学理論である徳倫理学はどのように時間と関わるのだろうか。僕の見立てだと、徳倫理学は過去から未来(または未来から過去)という時間推移と関わりが深いように思われる。具体的には、徳倫理学は、(僕の少ない知識だと)子供が大人になる成長過程や古代から近代に向かう人間の歴史を描写することに長けているように思われる。

逆に、苦手なのは、そもそも倫理とは何かという抽象的な問いに応じる場面や、とるべき行動についての普遍的な判断基準を与える場面であろう。徳がある者が徳についてうまく語ることはできないというのは、この苦手さの現れのひとつだろう。

だが、そのような問題(ウィリアムズであれば道徳と呼ぶような問題領域)に関与せず、倫理が立ち上がった後のことについて考察を行う限り、徳倫理学は極めて有用なものとなる。倫理の起源の第一歩と倫理の最終的な目的がどこかから外的に与えられさえすれば、その二点間をつなぐことは徳倫理学が得意とするところだ。どこから来てどこに向かうかわからない倫理の実践的な過程を徳倫理学は上手に描写する。ここでの過程という用語は、ここまで用いてきた用語によるならば、実践と呼んでもよいだろう。徳倫理学のなかには実践的な動性が内在しており、この実践的な動性が倫理学の出発地点と目的地点とをつなぎ合わせているのだ。

なお、徳倫理学が苦手とする出発地点と目的地点という二点の静的な描写は、義務論と功利主義が得意とするところである。カントは定言命法として議論の出発地点を鮮やかに指し示しているし、ベンサムは最大多数の最大幸福という目的地点を明確に指し示している。(ロールズの契約論は、無知のベールという出発地点を定めた議論であるという意味で、義務論的だと言えるかもしれない。)

その意味で、倫理学における学説とは、他の学問領域のように相互に排他的に論争し合うような関係にはなく、相互に補い合うような関係にあるのかもしれない。倫理学学説がある意味、倫理的なあり方をしているというのは興味深い。

14 現在

では、過去=義務論、未来=功利主義、時間推移=徳倫理学と紐付けることで、三つの主要学説により、時間を全て掬い取ることができたのだろうか。

いや現在が足りない。ここまでで取り上げた倫理学説のなかには現在を重視するものは見当たらない。僕の考えでは、現在という時制と紐付けられる倫理学説は永井均のものである。永井の倫理学とは、冒頭でも少し触れたが「今ここの私」という独在性を重視するものである。「今ここの私」のうちの「私」に重点を置くなら独我論的となるし、「今」に重点を置くなら独今論的となる。永井のアイディアが今を強調するものであることは明らかだろう。

永井の独我論は特殊なものだ。通常、独我論というと、デカルト的な外界の懐疑とつながり、私しか存在しない、他者など存在しない、という展開となる。だが、永井の議論は、他者も存在してもいいけれど、私はそれとは全く異なる特別な存在の仕方をしている、という方向に進む。このような考え方は非常にアモラリストと親和性が高いものである。自分だけが特別なのだから、特別ではない他者よりも明らかに優位な立場にある。だから自分だけが好き勝手をしてよい、ということになる。(永井の主張はここには留まらないけれど、そのように読むことは可能である。)

永井は「私」についての議論と同様のことを「今」に対しても行うことが可能だとする。その結果、この今だけが特別な時点であり、過去や未来といった他の時点のことなど気にせず、今だけを特別扱いして好き勝手してもよい、ということになる。つまり、未来の健康を気にかけて今覚醒剤をやらないなんて愚かだ、ということになる。ここでは、独今論とはそのようなものであるとしておこう。(永井の主張はここには留まらないけれど、そのように読むことは可能である。また、ウィリアムズの近接性のアイディアは、永井によるならば、「独在的な私」からの距離というかたちでのひとつの現れだということになるだろう。)

つまり、現在と親和性が高い永井の倫理学理論とは、独我論であり独今論であり、アモラリストの倫理学理論である。

ここで先ほどのクオリアの話に戻すと、僕は、クオリアは現在と深い関わりがあると考えている。なぜなら、クオリアは現在においてしか存在し得ないからだ。目の前にパソコンが見えるというクオリアは必ず現在のものである。いや、1分前にお茶を飲んだクオリアもあると思われるかもしれないけれど、そのクオリアとは1分前の過去を現在において想起している、現在における想起のクオリアである。こうしてクオリアと永井的な独今論は直結する。クオリアを肯定的に捉えるためには現在の特権性を認めなければならないし、クオリアを否定するならば、それは現在の特権性を認めないということにもなる。

ここにはクオリアや、現在の特権性や、永井のアモラリスト的な倫理学を全て受け入れる道筋と、それらを全否定する道筋という二つの道があるだろう。僕は受け入れた上で、その先を考えたいと思っている。更に、僕が進む道は二つに枝分かれしている。ひとつは入不二の、全てを受け入れたうえで、それら全てを手品のように消し去る道筋である。もうひとつは、ウィリアムズの、そのような極端な方向の議論が可能であることを認めたうえで、極端には向かわず、その手前の、極端と極端の間に見出すことができる中間領域において、なんとか哲学をやっていこうとする道筋である。僕は、そのいずれの道にするかは決めていないが、いずれにせよ、僕が進む道は、クオリアがあり、特権的な現在があり、そして永井のようなアモラリストがいる世界である。

僕の考えでは、究極的には、クオリアには真も善も(美も)ない。なぜなら、クオリアとは、特権的な現在における一回限りのものだからだ。よって、唯一のものについて、複数のクオリアを比較するようにして、これは真でこれは善である、というような分類をすることはできないはずだ。

だけど、ウィリアムズならば、そのような究極的な議論自体を避けるから、クオリアについても、完全な肯定と、完全な否定の中間の道筋を探るはずだろう。そのような中間的な混合物として、善のクオリアのようなものを措定することはできうる。それは、善の直観とも言い換えられるようなものである。

なお、ウィリアムズは直観主義を否定するけれど、それはきっと、直観のみにより全てを説明できるとする極端に抽象的な議論を避けているに過ぎない。僕はウィリアムズ自身の議論の詳細は知らないけれど、系譜学的な議論としては、倫理学において直観概念を肯定的に扱う余地はありうる。また、直観と呼んでも善のクオリアと呼んでもいいけれど、そのようなものを何らかのかたちで取り込まなければ、その系譜学は十分なものにはならないようにさえ思える。なぜなら、系譜学とはこれまでの倫理学の営みを歴史的に漏れなく振り返る作業であるはずだからだ。それならば、直観主義という、ある程度の説得力力を持つ議論を門前払いすることはできないのではないか。

ここまで来ると、僕が問題提起した、真のクオリアと善のクオリアの違いという問題は大きな問題ではなくなる。なぜなら、善のクオリアがウィリアムズ的な中間的な議論により認められるのと同様に、真のクオリアも、自然科学という中間的な議論により認めることができるに過ぎないとも言えるからだ。真と善で違いがあるように思えるのは、ウィリアムズのような常識的な捉え方だと、自然科学は究極的な真実であるように思えるに過ぎない。自然科学だって、科学哲学という領域があることから明らかなように、奥深いところではクオリアに代表されるような実存の問題から逃れきってはいない。

かなり実存寄りな僕の理解だと、いずれにせよ、名もなき唯一であるはずのクオリアに、真とか善とかといった名前をつけているに過ぎない。

僕は決して、自然科学を貶めてはいない。僕は自然科学がこれほどまでに成功していることに驚嘆している。この成功とは、自然科学の実験や検証といった研究手法がとてもうまくできているからこそのものなのだろう。僕にとっての自然科学の魅力は、その成功した結果にあるのではなく、その成功のプロセスにある。そこには更に解き明かすべき秘密が隠されているように思う。(僕は、自然科学の成功の要因は、実験による検証を通じて、極端な議論が補正され、中間的な領域に留まり続けることができたからではないか、と考えている。)

そして、僕は、倫理学についても、原理上は、自然科学と同様の成功を収める道筋がありうるように思える。それはきっと、自らの学問領域が中間的なものであることを自覚し、極端に進みすぎず、進むべき方向を微修正しつつ進むような繊細な道筋なのだろう。ウィリアムズの系譜学が正しい道筋かどうかはわからないけれど、ひとつの試行としては適切なものであるように思える。

15 物語

最後に、もう少しだけ自説を展開させておきたい。ウィリアムズが述べたことから離れ、僕なりにウィリアムズ的に中間領域に留まる議論を展開するとしたら、僕ならばどのように考えるだろうか。

僕がこれまで重視してきたのは、神への抽象化と私への実存化の中間である。カントや功利主義者のように義務や功利といった単純な抽象概念に還元せず、かといって、永井やニーチェのように単なる「人それぞれ」とも解釈されかねない私の実存にも進まない道筋である。極端な議論は麻薬のような魅力があるけれど、そこから必ず取りこぼすものがある。ウィリアムズはそんなふうに考えていたように思える。

我々人間は人生を生きている。ウィリアムズはそんな常識的なところから議論を始める。そこにあるのは、我々人間の人生を、義務や功利といったかたちでひとくくりにせず、かと言って、人それぞれの実存というようなかたちで人間を分断しない視点である。ウィリアムズに寄り添い、ウィリアムズの視点に立ったときに僕が見いだすのは、ゆるやかに繋がった人間たちの人生である。

そのようなものとしての人間の人生を描写するのに適切なのは「物語」ではないだろうか。人間の人生とは、義務論や功利主義のような単純な構造で描写できるものではない。一方で、言葉にもできないような人それぞれが抱える実存から始めてしまっては、人間の人生を「描写」して誰かに示すことなどできない。単純化しすぎず、かと言って個別性を強調しすぎず、語りうるものとして人間の人生を描写することを、物語と呼ぶことは適切だろう。これは人間の人生のポータブル化の作業と言ってもいいと思う。

人間の人生は、物語としてポータブル化することにより、ある程度の複雑さを維持したまま、他者に理解可能なものとなる。他者に理解されることにより、そこから議論を始めることができる。原理的には、人類が地球に誕生してからの全ての人間の物語を重ね合わせることで、そこから、全ての人間の人生を考慮した物語を生み出すことができる。その物語とはきっと倫理的に正しいものになるはずだろう。僕は、ウィリアムズが目指す系譜学とは、そのようなものであるべきだと考えている。

当然、人類誕生以降の全ての人類の人生を重ね合わせることなど現実には不可能である。だから、そこには作業の圧縮化、省力化のテクニックが必要となる。それはつまり適度な抽象化であり、その抽象化をどのように行うかという手腕を振るう際にこそ哲学者の出番があるとウィリアムズは考えているのだろう。

そのように考えるならば、物語化という僕のアイディアは、徳倫理学に近いものとなるだろう。僕は、従来の徳倫理学がうまくいかなかったのは、徳倫理学に内在する本質的な欠陥によるものではなく、哲学者ごとの個別具体的な失敗の積み重ねによるものだと考えている。例えばアリストテレスの議論が失敗したのは、中庸というような基準を用いて作成した徳のリストが過度に普遍化され、抽象化されていたからであり、人間の物語としては不適切なものであったからなのだろう。(僕は詳しくないので想像だけれど)徳倫理学者の失敗は、そこから何か抽象的で普遍的な真理を一気に引き出そうと焦るところから生じるのではないだろうか。きっとウィリアムズの系譜学もそのままで完全に成功することはないだろうが、最も失敗しやすい誤りには自覚的だから、より有望であるように思える。

より重要なことは、ウィリアムズの系譜学は、その失敗から学び、よりましなアプローチが考案されるということも含意しているはずだ、というところにあるだろう。そのような営みの連鎖こそが真の倫理学へと向かう道筋であり、そのような営み自体が真の倫理学であり、実は、僕が考える物語化ということが指し示しているものなのだろう。つまり、そこにあるのは、倫理学者たちの、哲学の実践と吟味であり、倫理学者たちの誠実な姿勢と、倫理学というものに対する信頼であり、そのようなものとしての哲学者たちの物語なのである。

なお、真や美といったその他の価値について考える際には、このような物語化の作業は必要ない。なぜなら、そもそも、この物語化の作業は、我々人間の人生というものに対する興味から始まっていたからだ。この興味と真や美では何の関わりもないし、あえて言うならば、我々人間の人生というものに対する興味こそが倫理の源泉だとも言えるのだろう。(もし真や美が何かしらの物語を持つとしたら、それは倫理的な真、倫理的な美となるはずである。)

16 おまけ:メモ

以下は自分向けの備忘録です。

物語という観点から捉えるならば、功利主義とは、現在という時点から捉える限りの、未来というものが有する最低限の物語なのかもしれない。未来とは、現在から全く隔絶しているものであるはずだけど、それをあえて描写し、理想的な未来というものを想像するならば、その未来とは「幸福」な未来でなければならない。つまり、お花畑に満ちた天国のような未来である。そのような幸福を目指すものとして功利主義はあると言える。

だけど、残念ながら僕は、お花畑に満ちた天国になど住みたくはない。僕が住みたいのは、現在と断絶した不確定な未来が待ち受けている世界である。僕は欲張りだから幸福と不確定さの両方を望んでいる。未来の不確定さを上手く捉えきれていないという点で功利主義は未来についての完全な物語とは言えないように思える。

一方の義務論とは、過去についてのよくできた物語だとも言える。特に、過去における「後悔」を義務はうまく描写している。カントの義務論は、実現不可能だと思えるほどに過大な要求を僕に押し付けるけれど、その要求が未来の行動についてのものではなく、過去の反省についてのものだと考えれば腑に落ちる。僕が自分自身の過去の行動を後悔するとき、カントのように全てを自分のせいだと考えて後悔する。僕の後悔の物語はカントのようだ。だけど、人生は過去にばかり目を向けるものではないし、過去だって後悔すべきことばかりで満ちている訳でもない。その点でやはり義務論は過去を全て捉えきっている訳ではない。(ELPでは遺憾や自責の問題が論じられる(pp.343-344)が、遺憾とは自分が物語に登場していないということであり、自責とは自分が物語に登場しているということなのだろう。)

人生を物語として捉える観点は、ウィリアムズ的に中間領域に留まる議論から導かれるものだから、例えば、自由のようなものについても中間的にしか取り入れることができない。つまり僕の物語論?は、自由を、自由そのものではなく、自由の物語としてしか取り入れることができない。だから、真の完全な自由は、この中間的領域の外にいるアモラリストにしか手に入れられないということになる。つまりアモラリストの自由とは物語からの自由であるとも言える。

では、中間領域に留まり、自由の物語として自由を捉える限りで、最も自由になるためにはどうすればいいのだろうか。それは、自分が関与して、できる限り豊富な物語を紡ぎ続けるということに尽きるのではないだろうか。物語の価値はその物語の豊かさにあるはずだ。それならばできることは、その営みに関与し、少しでも価値を高めようとすることでしかないだろう。(ELP p.120で言っていることはそういうことだと思う。)

別の自由の方向として、自殺したり、人類を絶滅したり、といった自由はありうるけれど、それは物語りを止めるということであり、物語内部での自由ではない。

ここに登場した二つの自由、つまりアモラリストの自由と、豊富な物語を紡ぐ自由は、消極的自由と積極的自由という区分に対応するように思える。もしそうだとしたら、二つの自由はどちらも手に入れることが望ましいけれど、両立は不可能だということになる。

物語論?において、どの程度の抽象度で物語を描くかは難しい問題である。あまりに抽象化すると全体を捉え損ねるし、過度に個別的すぎると何の役にも立たなくなる。

物語の有用性は、つまり運の超越(p.378)にこそあるのだろう。物語は人間を鼓舞し、運を超越し、人生を生き抜く力を与えてくれる。そのような適切な物語を描くために倫理学はあると言ってもいいのではないか。

では適切な物語をどうすれば描けるのか、ということになるが、ウィリアムズは、反省を通じて生き残った濃い概念が持つ安定性に希望を持つ(p.386)。これを適切な物語と呼んでも大きな間違いはないように思える。

倫理学が果たすべき、義務と義務との衝突・不整合を調停し整合させるという役割は極めて中間的である。なぜなら、不整合を整合させることが可能であるためには、実は整合しているものが不整合に見えるのでなくてはならないからだ。整合しているものが不整合な見かけを有しているということは実はおかしいし、少なくとも見かけの面では不整合なものを整合させることができるというのも実はおかしい。整合しているならばはじめから整合しているはずだし、不整合ならば最後まで不整合なはずだ。その不可能なことがなぜか可能となってしまうという点が、中間的であると僕が考える理由である。

実はこれは、科学においても同様のことが起きる。だからこれは、倫理に限らず、人間の営みというものの中間性なのかもしれない。または、科学の倫理性を表しているのかもしれない。

僕は、ウィリアムズ的な倫理学において、信頼は重要だと考えているけれど、信頼とは、そこから先を考えないということにもつながる。「俺はお前を信頼する。」と言ったならば、それは「お前が間違えているかもしれないなんて、俺はこれ以上考えない。」ということでもある。信頼につきものの思考停止をどのように扱うべきなのだろうか。

僕は、それは、「人間の人生について考える」という倫理学の議論の枠組みの設定から必然的に生じるものであり、やむを得ないものだと考えている。枠組みから外れるような問題に対しては思考を停止せざるを得ない。

問題は、そのような議論の枠組みの設定が、真に自分の哲学の問題として誠実なものかどうか、ということなのだろう。つまり、倫理学は、倫理学に誠実な哲学的疑問を持ち(タウマゼインを持ち)その疑問に忠実な人にしか適切に実践できないということになる。

僕は、ウィリアムズの系譜学的なアプローチは、ほぼ徳倫理学と言い換えてもよいと考えており、系譜学的に徳を考察することにより、倫理学的に有用な知見を導くことができると考えている。だから、系譜学を上手に遂行するうえで求められる傾向性のようなものを、徳倫理学における徳、二階の徳として位置づけることもできるように思う。その例としては、ここまで取り上げたものとしては、吟味する姿勢、倫理学に対する信頼性や誠実性といったものがある。加えて、粘り強く継続的に倫理学に取り組む姿勢といったものもあるだろう。

僕が悩ましいと思っているのは、頭の回転の良さや豊富な知識と想像力、素早い決断力、客観的で理性的であろうとする姿勢といったようなものである。これらは、二階の徳と考えるべきなのだろうか。僕自身の哲学としては一旦、これ以上を考えることから離れようと思うけれど、哲学カフェの実践者としてはとても興味がある。誰か考えてください。

(ウィリアムズが重視した「多様性や探求の自由」(p.335)については、吟味する姿勢に含めることができるように思う。また、ウィリアムズは客観性について「未来に向けた隔たりの相対主義」(p.336)を用いて擁護しているけれど、どこまで成功しているかは微妙だと思う。)