※この文章は結構長文です。22000字くらいあります。ネコがちょっと元気になったので書いてみました。

入不二基義の『老いと死の哲学的考察』という文章(以下、『老いと死』)を読んで色々と触発されたので、触発されて考えたことを考察として書いてみた。

(入不二の文章としては具体的な話も結構盛り込まれていて(特に前半は)読みやすいほうだと思うし、ネットに無料で掲載されているのでぜひ皆さん読んでください。https://note.com/shobunsha/n/n25f15f8de381

文章内で引用されている『「私の死」と「時間の二原理」』もネットで読めます。https://image02.seesaawiki.jp/i/i/irifuji/ba8ac5d1ccff52d8.pdf)

さて読んでいただこうとしている方のために、前もって、この文章が何を考察しているのかを簡単に示しておこう。

実は、半分感想のようなつもりで当て所なく書き始めてみたけれど、書き終えてみると、僕が書いたことの半分くらいは、入不二の哲学の論じ方についての考察となっていることに気づいた。

入不二はirifujingとも呼ばれる独特な哲学の論じ方をする。僕は彼が論じる内容とあわせて、その論じ方にも魅力を感じるし、色々と気になってしまう。だから、この文章はirifujingの考察であるとも言えそうなので、そのような副題を追加してみた。

irifujingという言葉がどれほど有名なのかgoogle検索してみたところ、哲学者山口尚のnote(https://note.com/free_will/n/naf0d27d6a097)がヒットした。山口は次のようにいう。(このnoteも面白いので哲学好きな方は読んで下さい。)

ここ(※入不二基義の文章)で展開されているロジックの運びは、業界ではときに、英語の動詞で「Irifuji」、動名詞(現在分詞)で「Irifujing」と呼ばれている。すなわち、同型の論理によって事態がどんどんと高階化(あるいは低階化)していく、という理路が「イリフジング」である。

僕がここで論じようとしていることはおよそ、こんなことだと思う。

1 人事評価

(1)成果主義

『老いと死』は、大きく二つのパートに分かれている。第一部が老いの話で、第二部が死の話である。

第一部の老いの話で個人的に面白かったのは、老いの話が会社の人事評価の話とつなげられるところだ。以前、人事評価的な仕事を少しやったことがある僕としては、こんなことをここまで哲学的に語ることができるのか、と驚きながら読ませていただいた。

入不二は、人事評価について、年齢主義と能力主義という二種類に区分して考察を深めている。だが僕にとっては、年功(序列)主義と成果主義という言葉のほうが馴染みがある。ほぼ、年齢主義=年功主義で能力主義=成果主義と考えていいと思うけれど、実はそこに多少のズレがあるようにも思う。

入不二の「年齢 ─ 能力 ─ 成果」という軸に当てはめるならば、

「(年齢)-年齢主義-年功主義-(能力)-能力主義-成果主義-(成果)」といった関係性になるだろうか。年齢主義のほうが年功主義よりも年齢寄りだし、能力主義よりも成果主義のほうが成果寄りのような感じがある。それぞれに説明を加えると次のようになる。

年齢主義:年齢さえ重ねれば経験により能力が高まるという考え

年功主義:加齢と経験による能力の高まりが、成果で裏付けられるという考え

能力主義:成果によってこそ能力を把握できるという考え

成果主義:成果を賃金に反映することで、成果を目指して従業員が働くという考え

ここで僕が問題としたいのは、能力主義と成果主義の間にある僅かだが実は大きな違いだ。成果主義も能力主義も成果に着目するという点では変わりがない。ただし成果主義は、過去において発揮した成果そのものに対して賃金を支払うが、一方の能力主義は、過去の成果によって担保された、将来において発揮が期待される能力に対して賃金を支払う。いずれも成果に着目するという点ではよく似ているけれど、未来に着目するのか、過去に着目するのか、という大きな違いがある。

1本ホームランを打ったら100万円もらえるという成功報酬型の契約をしたプロ野球選手を考えてみよう。年間30本のホームランを打ち、シーズンの終わりに3000万円の報酬を手にしたとする。(ちょっと少ないけれど)この3000万円は既に打ったホームランに対するもの(成果主義)なのか、それとも、今後もホームランを量産してくれそうな期待に対するもの(能力主義)なのか、という問題である。

多分、保険の外交員の場合は前者(成果主義)である。だから家族に保険に入ってもらったりして能力と関係なく契約をとっても、それを成果としてカウントすることができる。一方で、重要な役員ポストへの昇進を判断するような場合は後者(能力主義)だろう。ビッグプロジェクトを幸運により成し遂げた褒美として昇進させるのではなく、それを実力の証明として理解し、更に実力を発揮することを期待して役員にするのである。

『老いと死』で行っている入不二の議論を、僕は、成果主義否定の主張として読むこともできると思う。(入不二自身は一言もそんなことを言っていないけれど)入不二の議論に基づくならば、重要なのはあくまで能力であり、会社は、従業員の表層的な成果ではなく、従業員の内面に潜在した能力こそに注目するべきなのである。

それは、アンチエイジングのために化粧をした人に対して声をかけるときのことを考えれば明らかだろう。入不二の老いの文法によれば、アンチエイジングとしての化粧は、「加齢 ─ 老い ─ 老け」のうちの老けという現れに対する操作の作業である。つまりこれは、「年齢 ─ 能力 ─ 成果」のうちの成果に対する作業と同等である。

たいていの人は、化粧をした人に「若く見えますね。」とは褒めずに、「若いですね。」と褒める。なぜなら、アンチエイジングとは、老けという現れに対する操作であるだけでなく、その作業を通じて、老いという潜在的な能力について、より良く見せようとする操作だからである。アンチエイジングで望むことは、若く見えることではなく、若いと思われることなのである。人はその意図を十分理解しているからこそ、「若く見えますね。」ではなく「若いですね。」と褒めるのである。

この、若く見えることと若いこととの関係は、仕事での成果を出すこと(成果主義)と、その成果を通じて能力を示すこと(能力主義)と同じ関係にある。成果を出した従業員は「こんなに成果を出して偉いですね。」ではなく「こんなに成果を出すなんて能力があってすごいですね。」と褒められるべきなのである。

若く見える・老け・成果という現れは、それ自体に価値があるのではなく、その現れを通じて、潜在的な若さ・老い・仕事の能力を知ることができることにこそ価値があるのである。そうだとするならば、過去の成果だけに報いる成果主義ではなく、過去の成果を通じて従業員の将来に向けた潜在的な能力に着目する能力主義を採用する「べき」ということになる。

(2)保険会社の倫理

僕はここで「べき」という言葉を用いて、倫理的な判断を行った。つまり、保険会社の保険外交員に対する成果主義的な人事制度は悪であり、もっと従業員の潜在的な能力に着目する能力主義のほうが善である、という主張を僕は行ったことになる。これはかなり倫理的な主張である。なぜ、僕はいきなり、このような主張を導くことができたのか。確かに「若く見えますね。」よりは「若いですね。」のほうが望ましいし、「こんなに成果を出して偉いですね。」よりは「こんなに成果を出すなんて能力があってすごいですね。」のほうが喜ばれるだろうけど、若く見えること自体や成果自体を褒めても間違いではない。「べき」というのは言い過ぎではないか。

だが、あえてそのように言えるヒントが入不二の言葉のなかに隠されていると思う。

入不二は「老けも成果・業績も、「どのように見えるか」「どのように評価されるか」という他人の視線(の内面化)によって成立する。すなわち、間主観的(共同主観的)な水準にある。」と言っている。この共同主観という観点こそが、僕の倫理的な主張を理論づけてくれているのではないだろうか。

共同主観とは、つまり、相互に相手を自分と同じような主観を持つ主体として認めるということである。僕とあなたが共同主観を持つならば、僕はあなたを僕のような人間として認めるということであり、あなたも僕を同じように同等の人間として認めるということである。

だから、もし会社と従業員にも共同主観が成立しているならば、会社(の経営陣)は従業員を単なる道具ではなく、一人の人間として認めなければならない。保険会社(の経営陣)は、外交員のひとりひとりを単なる金づるではなく、一人の人間として認めなければならない。そして一人の人間として認めるということは、その外交員を長期的に人生を生きていく存在として認め、その存在に対して付き合っていく態度をとるということであるはずだ。それならば、成果のみに着目する成果主義ではなく、その成果を通じてその人の能力を把握しようとする能力主義を選択しなければならない。このようにして、共同主観の成立を認めるならば、そこから成果主義の否定まで一気に議論を進めることができるのである。

そして、保険会社(の経営陣)は従業員と共同主観が成立しているはずだ。単なる従業員向けのリップサービスとしてではなく、保険会社(の経営陣)と従業員との間には共同主観が成立していなければならない。

なぜ共同主観が成立しているかというと、保険会社が成果主義を採用しているからである。

成果主義を採用するということは、従業員に成果を気にして仕事をさせるという選択をしたということになる。それはつまり、入不二の言葉によるならば、従業員を、「「どのように評価されるか」という他人の視線(の内面化)によって成立する、間主観的(共同主観的)な水準にある」存在として認めたということである。保険会社(の経営陣)が従業員を共同主観的な存在として認めるということは、つまり、自らと従業員との間に共同主観が成立していることを認めるということである。従業員は、保険会社を「自らの成果を評価する主体」として認め、そして、保険会社は、従業員を「保険会社から自らの成果を評価されることを知っている主体」として認める。そのような相互関係があり、成果についての共同主観が成立しているからこそ、成果主義が成立する。逆に言うならば、成果主義が成立するならば、評価者と被評価者の間に共同主観が成立していなければならない。

このようにして成果主義を採用し、共同主観の成立するという第一歩を認めるならば、先ほど示したとおり、そこから一気に成果主義の否定が導かれることとなる。つまり成果主義の採用は成果主義の否定に直結する。成果だけで従業員を操るような成果主義は、哲学的には端的に誤りなのである。

入不二が言うとおり、人間には、年齢と現れの間の広大な中間領域としての潜在的な能力がある。それを老いと呼ぶにせよ、仕事上の能力と呼ぶにせよ、そこには、一人の人間が人生を通じて発揮することが期待されている可能性が潜んでいる。人は、その潜在領域を泳ぎ、潜り、ときには加齢に抗いながら、ときには諦めながら、なんとか生き抜いていくのだ。

そして、人は他者のその営みをなんとか把握し、評価しようとする。見た目から潜在的な能力を推測して「若いですね。」と声をかけたり、能力主義の人事評価制度により人事査定を行ったりする。または、年齢から潜在的な能力を推測して(儒教的に)年長者を敬ったり、年齢主義の人事評価制度により人事査定を行ったりする。

それらの営みは、不完全ではあるけれど能力にアクセスしようとする意図を有しているという点で間違いではない。ただし、「若く見えますね。」と褒めたり、人事評価制度として成果主義を採用することは、共同主観性に反するという点で端的に誤りなのである。

僕はこれは、人事制度を考える上では結構重要なことのように思う。入不二哲学的には大したことのない話かもしれないけれど。

2 文法と中間

(1)文法の深化

そろそろ人事評価の話から哲学の話に移っていくと、第一部の老いの話で最も重要なのは、文法と中間というアイディアの導入部ともなっているという点にあるだろう。第二部では文法と中間という議論の枠組みを使って死についての考察を深めているが、第一部は、老いを例として用いて同じ議論の枠組みを用いることで、準備運動としての導入部となっているのである。

老いの文法は、人事評価制度の話と組み合わせて「加齢 ─ 潜在的な能力変化(成長・老い) ─ 顕在的な現れ(成果・老け)」と要約して表現することができるだろう。当初は、老い(成長)というひとつの概念として捉えていたものを、加齢と老け(成果)の二つの概念に引き裂く。そして二つに引き裂かれた概念の中間領域に改めて老い(成長)という概念を位置づけ直している。入不二は「深層文法」という用語も用いているが、この概念を引き裂き、そして中間領域に位置づけ直すという操作のことを文法の深化と呼ぶこともできるだろう。

(2)顕在と潜在

そして、この深化の作業においては、顕在と潜在の区別が重要である。まず、老いの文法は、当初、老いという唯一の常識的な概念として顕在化する。そのうえで、老いという唯一の概念を、加齢と老けという概念に二分し、それぞれを顕在的に位置づける。つまり唯一の顕在から二つの顕在に移行する。そして二つの顕在する概念の間には、その中間領域が潜在的に生じることになる。更に深化の次の作業として、この中間領域に、当初の老いよりも一段深化した、加齢でも老けでもない老いを、潜在的な老いとして位置づけ直す。入不二は、この深化した潜在化した老いを、肉体(物質)的な老いとして表現しているが、それは潜在の再顕在化と呼ぶことができるだろう。このようにして、「唯一の概念の顕在 → 二つの概念の顕在 → 中間領域の潜在 → 深化した概念の中間領域への潜在的位置づけ → 深化した概念の再顕在化」というように、顕在と潜在を反復するようにして深化の作業は行われる。

さらに、「肉体(物質)的な老い」として再顕在化された老いに対しては、再び、深化の作業を加えることができる。

例えば、「肉体(物質)的な老い」として再顕在化した老いを、「加齢(時間経過)」と「染色体のテロメアの短縮化」に二分することができるかもしれない。これは物理的な老いを、時間経過という絶対的かつ顕在化した事実と、テロメアの短縮化という共同主観的かつ顕在化した事実とに引き裂いて捉え直すということである。すると、再び老いは、それらの顕在化した事実の中間領域に潜在化して位置づけられることになる。つまりここでは、老いとは、時間経過によりテロメアが短くなるという潜在的な能力である、として解釈されることになる。こうして二段階目の深化のサイクルが完了する。だが、この描写はすでに再顕在化しているから、再々度、深化のプロセスに投入することができる。以下同様である。きっと、このような顕在化と潜在化のサイクルはいくらでも繰り返すことができるのだろう。

以上のように、老いの文法の深化の過程では、顕在と潜在が交互に登場する。なお、これは老いに限らず、すべての概念についてそうなるはずである。それは、AとBという二つの概念が関係のあるものとして併記されたなら、その間には必ず「AとB」の「と」や「A・B」の「・」のような中間的な表記が必要となることからも明らかである。二つの顕在的な概念を関係づけたなら、その中間には必ず潜在領域が出現するのである。

そして、もうひとつ重要なこととして、その深化の過程では、必ず、「ずれ」が生じるということがある。当初は老いに注目していたが、その老いについての考察を深めようとすると、その老いは、老いとは似て非なる加齢と老けとして把握されることになる。これが「ずれ」である。そして、再び加齢と老けの中間にある「肉体(物質)的な老い」に着目しようとすると、それはまた似て非なる、加齢とテロメア短縮化となってしまう。老いを捉えようとすると必ずそこには「ずれ」が生じるのである。なお、この「ずれ」という現象は老いに限らず、何らかの概念をより深く把握しようとする際には必ず生じることだろう。ある概念に説明を加える際には、その説明を加えられる概念、被説明概念とは異なる概念を用いなければならない。もし被説明概念と説明概念とで同じ概念を使ってしまったら、それはトートロジーとなってしまう。トートロジーを避けるためには、必ず「ずれ」が生じるのである。

ところで、この「ずれ」は誤りとして避けるべきではない。それは、もともとその概念のなかに含まれていたはずの、ある特定の側面の顕在化であり先鋭化であるとも言え、その概念を深く捉えるためには必須の作業であるとも言えるからだ。

(3)文法の深化にあたっての基本文法

まとめるならば、任意の概念Aに着目しようとすると、その概念Aは概念Bと概念Cという似て非なるものとして顕在的に把握されるという「ずれ」が生じ、そこで概念の取り逃がしが生じる。そして概念Bと概念Cの間に「と」や「・」と表記されるような中間領域が生じ、そこに一段階深められた概念Aが潜在的に位置づけられる。そして、その潜在的な概念Aは概念A’として再顕在化することになる。これが文法の深化である。この文法の深化の手順、つまり①ある概念への着目、②ずれを伴う二分された概念の顕在化、③潜在的な中間としての当初概念の再出現というサイクルは、文法の深化にあたっての基本文法と言ってもいいと僕は思う。それは①「A」→②「B(・)C」→③「B(A’)C」と表すこともできるだろう。

なお、「B(A’)C」という形式が唯一のものかどうかは僕はわからない。だが、「加齢(老い)老け」のほかにも、「断絶(運命)連続」(これは入不二の運命論)とか、「能動態(中動態)受動態」(これは國分功一郎)とか、例をいくつも挙げられる。(入不二の『あるようにあり、なるようになる』(以下、『あるなる』)第24章にはこのような例がいくつも挙げられている。)また、Bと非B(¬B)という排中律を考慮するならば、すべての概念について、「B(A’)¬B」ということができると思われる。これはつまり、排中律では取り逃がしてしまう中間領域があり、そこに当初概念が再出現することを意味する。

入不二は、『現実性の問題』p.305において、あひる・うさぎの反転図形を例にして、「一つの土台的な相貌があって、その上で二つの相貌が反転する」と述べる。これはつまり、A(あひる・うさぎ図形全体)という土台となる概念があり、そのうえにB(あひる)とC(うさぎ)という二つの概念があり、そして、その中間領域にA’(あひるにもうさぎにも見える)といいう深化した概念が再出現することを表現したものであると僕は考える。つまり、「あひる(あひるにもうさぎにも見える反転図形)うさぎ」であり、「B(A’)C」である。そして、この反転図形は、同時にあひるにもうさぎにも見えることはないから、再び、深化のサイクルに投げ込まれることになる。

なお、文法という言葉遣いは、「A」→「B(・)C」→「B(A’)C」のような動的なサイクルにも使えるし、「B(A’)C」というような静的な構造にも使えるし、また、具体的に、A・B・Cにどのような概念が入るか、ということまで含めて使うこともできる。

つまり、文法という言葉は、①サイクルとしての動的な文法、②構造としての静的な文法、そして③概念が代入された具体的な文法、という三種類の使い方ができる。

例えば『老いと死』には次のような表現がある。

「死は、老いの延長線上に位置づけられることが多い。しかし、老いと死ではその文法はかなり異なっていると言わざるをえない。端的に言えば、「老いと死は連続しない」「死は老いの延長線上にはない」。」

この場合の文法とは、「B(A’)C」という構造のA・B・Cに具体的にどのような概念が入るかも含めた③概念が代入された具体的な文法という意味であると解釈すべきだろう。後ほど述べるとおり、老いも死も「B(A’)C」という概念構造は共通していると僕は思っている。だけど、そのA・B・Cに入る言葉は全く共通していないから、老いと死の文法は異なっているのである。

(4)排中律

さて、第二部に入ると死の話に移るけれど、僕がなかなか理解できなかった言葉がある。「変形エピクロス説」という言葉である。

エピクロスが言っていることはわかるし、変形エピクロス説として入不二が何を言っているかもある程度はわかるつもりだ。だけど、入不二が言っていることが、どのようにエピクロスと関係し、どうして変形エピクロス説という名前が与えられるかが一読してはよくわからなかったのだ。

だけど、読み直して、次の入不二の言葉に出会ってようやくわかった。

「択一的な二つの選択肢を用意して、どちらを選択しても同じ結論(死はなんでもない)に至るという論法を使っていて、これもエピクロス説の特徴である。つまり、排中律(AまたはAではないかのどちらかである/A∨¬A)という論理が働いている。」という言葉である。エピクロス説と入不二説をつなげるのは排中律なのである。エピクロスの場合は、死ぬ前と死んだ後の二分化であり、入不二の場合は一元論と二元論の二分化である。

死というひとつのことについて、エピクロスは、死ぬ前の議論と死んだ後の議論を並行して展開し、入不二は、物質だけの一元論と物質/魂の二元論という二つの議論を並行して展開した。そしていずれの議論によるにせよ、死は存在しないと結論づける。この議論の構造の類似性に着目し、入不二は自らの議論を変形エピクロス説と呼んでいるのである。

ここで行われているのは、つまり排中律による二分化である。エピクロスによれば死ぬ前でなければ死んだ後であり、死は死ぬ前か死んだ後としてしか捉えることはできない。また、入不二によれば一元論でなければ二元論であり、死は一元論か二元論でしか捉えることはできない。「死=死ぬ前の死∨¬死ぬ前の死(死んだ後の死)」であり、「死=一元論における死∨¬一元論における死(二元論における死)」である。

そして、排中律という言葉や論理の根幹に関わるものの力を借りているという点で、排中律によって二分されたいずれの議論によっても同じ結論に至る、という議論構造を持っているエピクロス説も入不二の変形エピクロス説も極めて強力な議論である。その議論を否定するためにはその排中律によって設定された議論領域自体を否定しなければならないからだ。それを否定するためには言語の根幹を否定しなければならない。

なお、入不二は自らの変形エピクロス説を「エピクロス説の存在論化」と呼んでいるけれど、僕は以上のような意味で、入不二がやっていることは「エピクロス説の存在論化」であると同時に「エピクロス説の意味論化」とも言えるように思う。入不二が行っていることは、言語の根幹にある排中律を自覚的に使った作業であり、その作業で認識論を使っていないという点も踏まえるならば、極めて意味論的な作業だと僕は思う。

(5)排中律と基本文法

ここでの排中律による二分化の話は、さきほどの基本文法の話と結びつけることができるだろう。つまり、死という一つのものに着目しようとすると、それは、エピクロスならば、死ぬ前と死んだ後と二分化する「ずれ」が生じ、取り逃がしが生じる。また、入不二ならば、物質的な死と魂の死として二分化する「ずれ」が生じ、取り逃がしが生じる。そして、死ぬ前と死んだ後の中間、または物質的な死と魂の死の中間に、本当に論じたかった死が潜在的に再出現するのである。

つまり、エピクロスならば、「B(A’)C」という基本文法に、「死ぬ前の死(死’)死んだ後の死」という代入を行ったということであり、入不二ならば「物質的な死(死’)魂の死」という代入を行ったということである。これはつまり、エピクロスや入不二が、どれほどBとC、つまり死ぬ前や死んだ後、または、物質と魂の両面から死を捉えようとしても、もともと捉えようとしていたA、つまり死は、死’、死’’、死’’’としてどこまでも把握から逃れ、中間領域に潜在していく、ということを示している。

そこにあえて意識を向けないことで死を否定しようとしたのが、エピクロスである。そして、そこに意識を向け、中間としてすくい取り、その無限の遂行のなかにこそ生を見出すことで死は到達できないものであると考えたのが入不二であると言えるだろう。

以上のように考えると、先ほど、入不二の変形エピクロス説は「死=一元論∨¬一元論(二元論)」であるとしたが、より正確には「死=物質的な死∨¬物質的な死(魂の死)」と描写したほうがいいように思う。更には、僕は、死などという言葉を使わず、もっと異なる描写をしたほうがよいとも思っている。このことについては第3章で論じていきたい。

(6)ノンシャランで無頓着

『老いと死』を通じての僕にとっての最大の収穫は、入不二が言う、ノンシャランで無頓着な態度についての理解が深まったことである。

僕が入不二このような態度に注目するようになったのは、『あるなる』で「ケ・セラ・セラ(の未来)」というアイディアに触れてからだと思う。

当時の僕の理解だと次のようになる。時間には連続した時間と、断絶した時間(『老いと死』だと〈水平的な連続する推移〉と〈垂直的な立ち止まる時間〉)という二面性がある。だから、未来にも、垂直的に切断され断絶した未来と、水平に連続した未来とがあることになる。断絶した未来とは、現在から隔絶され、全く予測できない未来であり、連続した未来とは、現在とべったりに繋がり、因果法則などにより完全に確定した未来である。これは常識とはかけ離れた時間の捉え方だと言えるだろう。

常識的には、未来には多少は自由の余地もあるけどほぼ決まっている。僕はがんばれば多少お金持ちになることはあるけれど、イーロン・マスクのような金持ちになることはない。いや、もしかしたらイーロン・マスクのようになることはあっても、チンギス・ハーンのような帝国をつくりあげることは絶対にない。いや、もしかしたらチンギス・ハーンのようになることはあっても、不死の身体を手に入れたり、タイムトラベルできるようになることは絶対にない。いやもしかしたら・・・。どこに限界を置くかはともかくとして、僕の未来にはそのような限界があり、僕はその限界のなかであがいているにすぎない。常識的には未来というものにはそのような限界がある。

だが『あるなる』は、その常識的な捉え方を排中律的に二分化し、全くの確定した未来とともに、全くの白紙の未来を僕に示してくれた。僕は『あるなる』での入不二の議論をそのように理解し、僕は後者の連続した未来に息苦しさを感じ、前者の隔絶した未来に「ケ・セラ・セラ(の未来)」としての希望を感じた。ただ、僕にとって、それは喜ばしいことではあったけれど、同時に、半分しか自由がないという点では寂しい気持ちがしたことも確かだった。諦めと解放感が混在したような気分だった。

だが、『老いと死』によってノンシャランで無頓着とは、そのようなものではないことを知った。それは例えば、死についての一元論と二元論を自由に飛び回り、そして更にその間の中間領域でも泳ぎ、潜るような態度である。入不二にとっての自由とは、議論の末にようやく不自由とセットで手に入れられるようなものではなく、その議論を自由に繰り広げるということ自体としての自由であり、そして複数の議論の間を渡り歩き、そして議論に泳ぎ潜る自由のことだったのである。

だから、本当の「ケ・セラ・セラ」とは、先ほどの『あるなる』の時間論に適用するならば、決定した未来とケ・セラ・セラの未来という二つの議論を自由に渡り歩くことができるということであり、そしてその間の領域に見出すことができる中間的な未来をも泳ぎ、潜ることができるということなのである。入不二は、『あるなる』の最終章において、サーフボードでビッグウェーブに乗るという比喩を用いていたが、そこで述べていたのは、きっとそういうことなのだろう。

時間や未来から離れ、より一般化して述べるならば、この自由とは、概念を自由自在に操作し、複数の並列する議論を自由に渡り歩き、時には俯瞰し、時には、議論の中に浸り切るような動的な視点を持った哲学者の自由である。ノンシャランで無頓着とは、哲学者だけが持つことができる自由のことなのである。

先ほど、入不二の変形エピクロス説を、「B(A’)C」という基本文法にあてはめ、「物質的な死(死’)魂の死」という描写を行った。そして物質と魂の両面から死を捉えようとしてもどこまでも逃れていく死を、死’、死’’、死’’’と表現した。これは、概念を自由自在に操作する一例であり、基本文法または概念と遊んでいると言ってもいいだろう。そして、入不二は、この遊びの天才なのである。

(書いてみて思い出したけれど、似たことをどこかで既に書いたかもしれない。そうだとしたら、『老いと死』により、より深く理解できた、ということである。)

なお、『あるなる』の冒頭では、「概念を動かしてみる」というプロローグがある。そこで述べていることと、僕が『老いと死』から読み取ったことはとても似ているように僕は思う。だから、『老いと死』は、『あるなる』の直系の続編だと言ってもいいように僕は思う。

3 死の文法、世界の文法

(1)魂

第二部の死の話については、このように読んだら(ある種の人にとっては)理解しやすいのではないか、という提案がある。それは、ここで登場する魂という用語を、永井の〈私〉の独在性として読むという提案である。

そのように読むならば、入不二の一元論と二元論の対立とは、つまり、永井の独在性を全く認めない物理主義と、いわゆる常識的な世界のなかに独在的な〈私〉を見出す永井の独在論との対立だということになる。

このアイディアは入不二の書きぶりを踏まえても、それほど間違ったことではないと思う。例えば『老いと死』には「「魂」は、墓場を飛び回るような精妙な物質ではない。むしろ、「私のこれ」「今のこのこれ」が魂に相当する。私や今を通して特異的に現れる〈これ〉というあり方は、物質的な領域には位置づけられない。」という表現がある。この「私や今を通して特異的に現れる〈これ〉」という表現は、極めて独在論的だと僕は思う。

そうだとするならば、入不二の結論は次のように言い換えることもできるだろう。「魂としての私(=独在的な〈私〉)は、「死=無」とは別の存在論的水準にあって、「無くなる」ことも「在り続ける」こともない。」と。これは極めて永井的な結論だと僕は思う。

そして僕が興味深かったのは、その永井的な深みのある哲学的結論すらも、入不二のノンシャランで無頓着な態度からすると、自由に飛び回るための足場の一つにしか過ぎなくなるという点にある。入不二は永井の議論すらも、ただそれが可能であるという理由だけにもとづき相対化し、俯瞰し、そこに自由を見出しているのである。

このような無根拠な相対化は、一見、哲学としては軽薄な態度のようにも思えるけれど、そこにこそ入不二の哲学の価値があり、深みもあるという不思議な逆転が生じていることこそが、入不二の議論の魅力だと僕は思う。

(2)魂の一元論・世界の文法

『老いと死』で入不二が用いるのは、物質だけの一元論と、物質/魂の二元論の対立構造である。

この議論の範囲内ではそれでいいと思うが、僕はそれに加えて、実は、もうひとつ魂の一元論とでもいうべき議論があり、ここには、「魂の一元論 - 物質/魂の二元論 - 物質の一元論」という文法があるのではないか、と僕は思っている。つまりこれは、「(一人称的な)世界」についての文法でもあるということになる。「魂 - (魂と物質が混在した)世界 - 物質」という世界についての文法でもある、ということである。

世界という概念を深く捉えようとすると、世界は魂の世界と物質の世界へと排中律により二分化することができる。なぜなら、物質でないものは魂であるからだ。だが、それでは満足できないから、魂と物質の中間領域に常識的な世界が再び潜在的に位置づけられることになる。つまり物質/魂の二元論とは、魂だけ、物質だけというようには先鋭化されえない、魂と物質が混在するような常識的な世界のあり方のことだということになる。

そして、魂とは永井的な独在的な〈私〉だとするならば、魂の一元論というのは、つまり、独我論と結び付けられた独在論的な世界のことである。この世界にあると思っているものは、すべて私の認識でしかなく、目の前にあるパソコンは単なる私がそのように知覚しているだけであり、昨日の昼に飲んだレモンサワーは私の単なる記憶である、ということになる。すべては僕の内的な世界における出来事であり、それがあたかも時間経過とともに生起したような記憶があるだけだ、ということになる。もう少し詳細に語れそうにも思うが、、魂の一元論とは、およそ、そのような独我論的な世界を思い描いてもらえればいいだろう。永井も『世界の独在論的存在構造』p.180において「なぜか知らないが、高度な知性をもった人間が、ともあれ最初から単独で存在している」「(様々な経験・能力を有していると想定してよいが)他者の存在だけは経験したことがない」という状況を想定している。そのような単独存在者としての知的存在が魂として存在しているような状況である。いわばデカルト的な懐疑をしている独在論的主体だけがいる状況だと言ってもいいだろう。

これは独我論としてそれほど変わったものではないし、このように考えてもそれほど問題がないし、多分、物理主義と同程度には破綻もない。全ては物質的な出来事であり、内面などないという見解と、全ては精神的な出来事であり、外面などないという見解は同程度にしか偏った考え方ではないはずである。

そして、実際に存在するのは魂だけでこの世界は幻だと考える魂の一元論と、実際に存在するのは物質だけで魂など幻であるとする物質の一元論とを対比することで、その中間領域に、この世界は物質の世界と魂の世界とを重ね合わせたものであると捉えるような、いわば常識的な物質/魂の二元論を位置づけることができる。これが世界という概念を深化させる「世界」→「物質・魂」→「物質(二元論的な世界)魂」という文法である。入不二の議論をこのように読み替えることは可能だと僕は思う。

(3)入不二の図式の書き換え

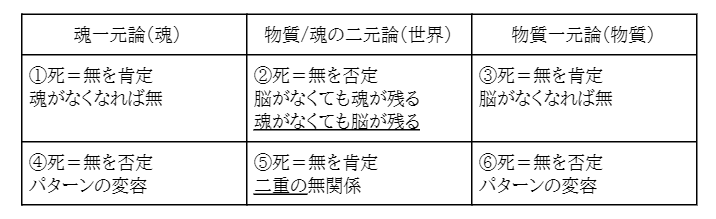

以上を踏まえるならば、『老いと死で』入不二が提示した図式は、魂の一元論を追加し、次のように書き換えることができるだろう。

説明を加えると、入不二の図式に対して僕が行ったことは、領域①と④を付け加え、②と⑤に下線部の変更を加える、という作業である。

まず領域①は、領域③と対称的である。つまり、物質一元論においては脳や身体が消え去ってしまえば、それが死であるというのと対称的に、この独我論的な魂が消え去ってしまえば、それが死であり、無であるという考え方である。よって領域①では「死=無」が肯定される。

そして領域②は、そのように魂が消え去ったとしても、二元論なのだから身体や脳としての生命は残る、という考え方が付け加わっている。これは、入不二がもともと提示していた、身体や脳がなくなっても魂としての生命は残る、という考え方の逆バージョンである。

この領域①と②で想定されているのは、今朝、目覚めてみたら、永井均としての身体はそこにあるのに、昨日は永井均であった〈私〉が消えてしまったような事態だろう。領域①の議論によるならば、そのようにして誰かが今朝目覚めるということはありえず、ただ〈私〉は死んでしまっておしまいとなる。一方の領域②の議論によるならば、そのようなことが起きたとしても、永井均自身も含めて誰も気づかないまま、永井均の人生は続いていくことになる。

また領域④には、領域⑥と対称的なかたちで、魂の死に見えるものは、単なるパターンの変容であり、実は死ではない、という議論を入れ込むことができる。

ただし、領域⑥のパターンは物質のパターンであるのに対して、領域④のパターンとは思考や知覚のパターンであろう。独我論的な魂の一元論においては、世界とはつまり、内的な世界であり、死として描写されるものは、つまり、内的な世界における活動が停止することだと言えるからだ。つまり死とは思考や知覚が止まることだということになる。

だが思考がないというのは、思考がないというひとつの思考のあり方であり、知覚がないというのも、知覚がないというひとつの知覚のあり方だと言うこともできる。思考がなく、知覚がないというのも、思考や知覚のひとつのあり方だとするならば、それは内的な世界における単なるパターンの変容に過ぎないということになる。つまり内的な世界に死はおとずれない、ということになる。

同じことを思考や知覚のパターン変容と領域⑥における物質的なパターンの変容と並列的に述べてみよう。

宇宙が消え去り、すべての原子がこの世界からなくなったとしても、それは物質がないという物質のひとつのあり方である。物質というと誤解があるならば、それは物質的な時空のひとつのあり方である。それならば、箱のなかに何も入っていなくても、そこには何も入っていない時空があり、物質がなにもない宇宙にも、そこには何も物質がない時空が広がっているはずである。

同様に、思考や知覚が全くない内的世界とは、それは全くの無ではなく、何も入っていないという内的世界のひとつのあり方であると言うことができる。

そのような意味で、外的世界において物質が完全に消え去ったとしても、それは「死=無」ではなく、あくまでそのような外的世界があるだけであり、内的世界において、全く思考や知覚が消え去ったとしても、それは「死=無」ではなく、あくまでそのような内的世界があるだけなのである。これが領域④における「死=無」の否定の道筋である。

また、領域⑤については、入不二の無関係の議論に加え、もうひとつの無関係の議論を加える必要がある。

入不二の無関係の議論とは、つまり、二元論であるからには、物質と魂の両方の存在を確保しなければならない一方で、魂と物質とは全くの無関係だから、物質世界からは魂の存在も不在も確保できない、よって物質の側からは二元論を成立させることはできず、そこにあるのは「死=無」である、という議論である。

この議論を逆転させることで、もうひとつの無関係の議論を行うことができる。つまり、物質と魂は無関係だから、内的な精神世界からは物質の存在も不在も確保できないという議論である。これはデカルト的な懐疑を行う場面を考えれば明らかだろう。この内的な知覚はもしかしたら夢かもしれないし、悪霊に騙されているのかもしれない。だからこの内的な知覚を手かがりに物質世界にアクセスすることはできない。よって魂からすると物質は無関係である、ということになる。よって、魂の側からしても、やはり二元論を成立させることはできず、そこにあるのは「死=無」である、ということになる。ここでは、物質の側からみた場合の魂の無関係性と、魂の側からみた場合の物質の無関係性が二重に重なっている。

以上のように捉えることで、あくまで概観としてだが、この図式においては、魂の一元論と物質の一元論の間にさまざまな対称性を見出すことができる。二元論を軸とした線対称の構造である。このことからも、二元論は、魂の一元論と物質の一元論のちょうど中間に位置づけられる考え方であることがわかるだろう。

(4)二元論の問題

ここで注目したいのは、図式の中間にある領域②と⑤、つまり二元論である。領域②、つまり議論があまり徹底されていない段階では、二元論は両立という戦略で議論を乗り切ろうとする。脳がなくなって物質が否定されてもまだ魂が残っているし、魂がなくなってもまだ物質としての脳が残っている、というように。二つあるから、どちらか片方が残っていればまだ飛べる双発の飛行機のような戦略である。これはなかなかに強さがある議論だと僕は思う。

だが領域⑤に至り、議論が徹底されると、魂と物質のどちらか片方でも生き残ればいい、というような戦略は不徹底であるとして放棄されることになる。なぜなら、二元論を維持するためには、魂と物質の両方を無傷なまま維持しなければならないからである。だから、領域⑤のより徹底された二元論においては、魂と物質のいずれか片方でも維持できないとなれば、それは死を意味することになる。だから領域⑤においては「死=無」は肯定されることになる。

だが、領域⑤の議論には具合が悪いところがあるのではないだろうか。

まず、領域⑤での議論を再確認しておこう。そこでの議論とは、物質世界の側からにせよ、魂の世界の側からにせよ、物質と魂の間には無関係の断絶があり、もうひとつの世界にアクセスができないというものであった。よって、確実なかたちで物質と魂の二元論を確保することはできない。よって領域⑤にあるのは、つまり死であるという結論に至る。よって領域⑤では「死=無」を肯定することになる。

だが、この議論は実はおかしい。なぜなら、本来の死とは生きていたものが死ぬということだったはずだが、領域⑤における死とは、そもそも生きることすらできない死だからだ。二元論における物質と魂の無関係の断絶により、いっときでも、物質と魂の存在を同時に確認することが不可能なのである。物質と魂を同時に備えなえていないのだから、全く生きることができない。つまり領域⑤の二元論を採用するならば、そもそも最初から死んでいるのである。これは議論の破綻である。この議論はそもそも、生と対比されるものとしての死を考えていたはずなのに、その議論を始めることすらできないのだから。

加えてもうひとつまずいことがある。ここでの二元論は、魂と物質が無関係であるという意味では十分に無であるが、仮に魂か物質の一方が有ったとしても無であると言えてしまい、その点では、「死=無」という議論としては不徹底だとも言えるからである。物質の観点からは、仮に魂があったとしても、物質と魂の無関係さを強調することで「死=無」を肯定できるし、魂の観点からは、仮に物質があったとしても、魂と物質の無関係さを強調することで「死=無」を肯定できてしまう。「死=無」を肯定しつつも魂や物質が存在する余地を残してしまうという点で、「死=無」のうちの「無」の議論としては不徹底なのである。

以上を踏まえるならば、領域⑤の議論は、色々と問題があることがわかる。まず、そもそも「死=無」だから、「死=無」になるとは言えないし、また、魂と物質のいずれかが残る余地があるため、確実に「死=無」になるとも言えない。領域②の両立戦略においては、二元論は強みだったはずなのに、その議論が徹底されて領域⑤に至ると、二元論の強みが裏目に出てそこに矛盾が生じてしまうのである。

では、なぜ、この魂/物質の二元論がそのような道筋をたどるのかといえば、この二元論が「魂の一元論(魂/物質の二元論)物質の一元論」という基本文法における中間領域の議論だからなのだろう。

中間領域の議論の特徴は、その不徹底さにある。なぜなら、中間領域の議論を徹底しようとすると、そこで議論の二分化とずれが生じてしまい、中間領域を中間領域のままで捉えることができないからだ。中間領域の議論はどこまでも逃げてしまうのである。それは、入不二が老いについての議論で示したとおりである。老いを老いのままで捉えきることはできず、それは加齢や老けになってしまう。それと同じことが魂/物質の二元論においても起きているのである。

だから、中間領域に位置づけられる魂/物質の二元論が徹底され、領域②から領域⑤に深まると、一見、頑健そうに見えた議論に色々と綻びが生じる。この綻びとは、この二元論が中間領域に位置づけられていることの証左であり、そして、二元論として顕在化された中間は、文法の深化にともない、再び言葉から逃れ、潜在していく運命にあるということを示すものなのである。

以上が、僕が再構成した入不二の死の文法の概要である。

そして、死の文法とは世界の文法でもあり、魂/物質の二元論とはつまり世界のことであることを思い起こすならば、ここでの主題は世界でもあるということになる。世界についての文法においては、世界はどこまでもこのようにして取り逃がされるのだ。

4 入不二が書きそうで書かなかったこと

ここまで僕は、入不二が書きそうで書かなかったことを書いてきたつもりだ。

第一章においては、入不二が行った能力主義と年齢主義の対比ではなく、能力主義と成果主義の対比を行った。

第二章においては、入不二が用いた文法という概念についての考察を展開し、文法の深化の基本文法というものまで導入した。

第三章においては、入不二の物質一元論と魂/物質の二元論の対比の構図に、もうひとつの一元論として魂の一元論を追加した。

これらが余計な蛇足なのか、それとも入不二の議論の側面支援となっているのか、僕にはよくわからない。少なくとも僕自身にとっては、入不二の議論を体系立てて理解するために必要な付け加えだったと思っている。僕の理解は単なる誤解なのかもしれないがその意図だけは確かだ。

重ねて強調しておきたいのは、僕はここまで入不二の議論の批判をひとつもしていないつもりだということである。それが必要な側面支援だったのか、余計な蛇足で、単なる誤りなのかはともかくとして、ここまで行ってきたことは、すべては付け加えなのである。

だが、ここで一つだけ入不二の文章の批判をしておきたい。

入不二はタイトルに反して、実は死の話をしていないのではないだろうか。入不二の主たる議論とは、魂/物質の二元論と物質一元論を対比するものであった。僕が提案したような構図の読み替えをするかどうかはともかく、いずれにせよ、そこで登場するのは魂と物質である。魂とは生きるものの魂であり、そして物質とは生きるものの身体としての物質である。それならば、つまり、入不二が行っているのは、死ではなく生についての議論であるということになる。

そして入不二は生についての議論をベースとして、そこに生の欠如としての死を描写しようとして、そこに困難を見出す。これは当然のことではないだろうか。直截に死を捉えようとせず、生を経由して死を捉えようとしても成功するはずがない。

僕の入不二に対する批判とはこのようなものである。

だけど僕は思うのだ。死を知るためには、まず生を知らなければならない。一人称の死であればなおさらである。もし、そうだとするならば、死を語るために生を語るという入不二のやり方はとても正当なものだともいえるのではないだろうか。

これも、入不二が書きそうで書かなかったことだと僕は思う。そして、これが余計な蛇足なのか、それとも入不二の議論の側面支援となっているのかどうかも、僕にはよくわからない。

5 irifujing

第4章を書いてみて、僕はふと疑問に思った。僕はどうして、入不二にすり寄るようなことを書いているのだろう、と。入不二の考えに反していようがいまいが、これは僕自身の考察である。入不二の考察を踏み台にした僕の考察が、入不二を批判していようがしていまいがどちらでもいいのではないか。

だが、この文章は、厳密には僕だけの考察ではない。ここに書いたのは、僕が入不二から学び取ったと思いこんでいることであり、つまり、入不二が考えたはずのことを僕なりに読み取ったことを書き残したかったのである。僕は、入不二の考えを理解しようとし、入不二が考えただろうことを考え、入不二が書くはずだったことを書こうとしたのである。

「入不二ならこうだったはずである」と考えることは、つまり、irifujingとも呼ばれる入不二の議論の進め方自体を理解しようということである。だから、この文章の半分くらい(特に文法に関する部分)は、irifujingについての考察として読むことができると思う。

僕が第4章において、入不二の議論から外れていないかを気にしたのは、僕の考察がirifujingの文法に収まっているかどうか不安だったからなのだろう。

そして僕は、この考察はirifujingとも言われる入不二の議論を捉え、その魅力の一端を表現することに成功していると思っている。

具体的には、僕は、irifujingについて、文法という言葉で捉えようとし、それにある程度は成功したと思っている。(正確には、書いている間は意識していなかったが、書き終わってから気づいたのだけど。)

だから最後に、僕が提示した「文法」と絡めてirifujingの魅力を再確認してみたい。僕は、文法について、①サイクルとしての動的な文法、②構造としての静的な文法、そして③概念が代入された具体的な文法、という三種類に区分したので、この区分に沿って確認していくのがよいだろう。

まず、「①サイクルとしての動的な文法」としてのirifujingの魅力については、冒頭で引用した山口の言葉を引用することで十分伝わるだろう。再掲すると山口は次のように言っている。

ここ(※入不二基義の文章)で展開されているロジックの運びは、業界ではときに、英語の動詞で「Irifuji」、動名詞(現在分詞)で「Irifujing」と呼ばれている。すなわち、同型の論理によって事態がどんどんと高階化(あるいは低階化)していく、という理路が「イリフジング」である。

この同型の論理を反復適用することにより、動的に事態が動かされ、高層化(低層化)していく、というのは、まさに、僕が「サイクルとしての動的な文法」として述べていることである。入不二は何らかの構造を反復適用することで概念を動かし、僕たちをとんでもないところにまで連れて行ってくれる。これこそがirifujingの醍醐味だと思う人も多いだろう。この『老いと死』でも、老いや人事評価という身近な話から始めて、僕たちをかなり遠くまで連れて行ってくれたし、死についても、特に引用されている『「私の死」と「時間の二原理」』では、かなりしつこい(褒め言葉です)反復適用を実演してみせてくれている。

また、「②構造としての静的な文法」としてのirifujingの魅力だが、入不二は『老いと死』でも変形エピクロス説という議論の構造を提示している。また、「B(A’)C」というのはあくまで僕が提案した文法構造だが、それは入不二が提示した「老い」の文法構造を一般化したつもりのものである。構造自体に面白さがあるからこそ、その構造を動かすことで、そこから更に動的な面白さを引き出すことができているのだろう。

なお、「B(A’)C」として僕が着目した、入不二の「老い」の文法構造は、『あるなる』で重要な役割を果たしている「中間」と、『現実性の問題』で重要な役割を果たしている「潜在」をコンパクトに取り込むことに成功していると思う。だから、もし、僕が提案した「B(A’)C」という文法構造が面白いものになっているならば、それは、僕が『老いと死』に加えて『あるなる』と『現実性の問題』に大きな影響を受けたからである。その点で、僕のこの文章は、入不二の近著の紹介文くらいにはなっていると思う。

最後の「③概念が代入された具体的な文法」としてのirifujingの魅力は、入不二の魅力として僕が最も強調したいところである。入不二は、どのような概念を構造に代入すれば議論が面白くなるかを熟知している。または意識的なものかどうかはともかく、天才的な嗅覚を持っている。

僕が基本文法として述べたとおり、ある概念Aに着目しようとすると、そこで「ずれ」が生じ、それが概念Bや概念Cという似て非なるものになってしまう。例えば老いに着目すると、それが加齢や老けになってしまう。普通はそれは単なる取り逃がしであり、それが言葉の限界ともなる。僕が哲学カフェをやっていたときに感じたけれど、そのずれにより誤解が生じたり、議論が堂々巡りになってしまったりする。ある人の老いについての発言を、ある人は老けについての発言として誤解してしまうから、議論がおかしくなってしまう、ということはよくある話である。

だが、入不二はそのずれ方を熟知していて、どのようにずれれば面白くなるかを知りつつ、あえて能動的に概念をずらしてさえいる。言葉の限界を、逆に言葉を前に進める力に変えてすらいるのだ。『あるなる』のプロローグにあるように、入不二は、まさに概念を動かしているのだ。

それを成し遂げるためには、どの概念を選定し、どのように概念をずらしていくのかが重要となる。入不二がこれまで選んできたのは、相対主義、運命、現実といった概念であり、入不二は、それらの概念を魅力的なかたちで動かし、新たな相対主義論、新たな運命論、新たな現実論を僕たちに見せてくれた。この『老いと死』でも、老いや死といった概念を動かし、新たな老いや新たな死を僕たちに提示してくれている。(僕は、『老いと死』では死という概念は実は動かしておらず、動かしたのは、生または世界という概念だと思ってはいるけれど。)

この、うまく動く概念を選ぶ嗅覚は、少なくとも僕は真似ができないなあ、と思う。